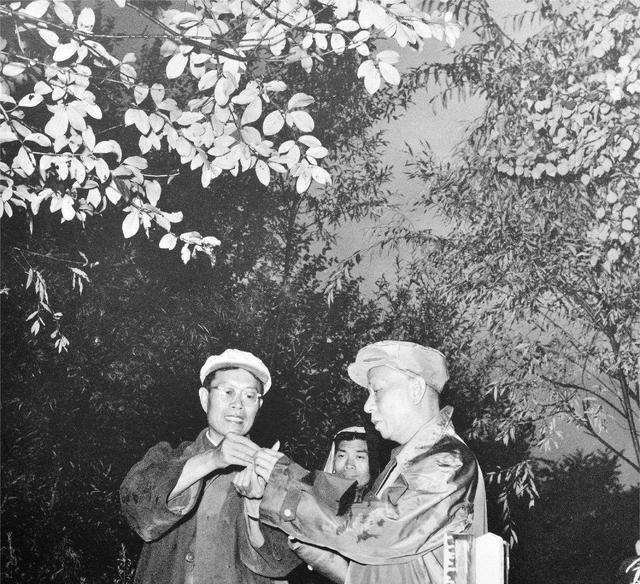

1955年,陈赓彭德怀爆发争吵,彭德怀直言:陈赓,我是国防部长。 1955年,新中国首次授衔工作是个大事,不仅关乎军队的荣誉体系,更是对革命资历和战功的全面检验。这一年,彭德怀作为国防部长,肩上的担子不轻。他得管着全国军队的评衔工作,确保公平公正。而陈赓,当时是哈尔滨军事工程学院的院长,负责培养新中国的军事技术人才,手底下也有不少学员等着授衔。两人都是革命老兵,关系铁得很,可偏偏因为彭启超的军衔问题,掐起来了。 彭启超是彭德怀的侄子,1928年出生,家里条件不好,父亲为革命牺牲,他从小就跟着伯父彭德怀混。1943年,15岁的他跑去延安投身革命,后来在解放战争中立过功,全国解放时已经是副连长。之后,他被送到哈军工学习,算是彭德怀眼里的自家孩子。这背景听着挺硬,按理说授个上尉不过分。可事情没那么简单。 授衔工作到了关键阶段,彭德怀去哈军工视察,顺便看看学员的评衔情况。陈赓拿出名单,念到彭启超时,说按照资历和战功,准备给上尉。这时候,彭德怀皱了眉头,直接说:“太高了,降一级,改中尉。”陈赓不干了,他觉得彭启超的条件够硬,降级没道理,还担心这会打击其他学员的积极性。可彭德怀态度强硬,拍桌子说:“陈赓,我是国防部长,军务我说了算!”这话一出,陈赓没法再犟,只能照办。 彭德怀这人,骨子里是出了名的刚正。他当国防部长,手握大权,但最怕别人说他搞特殊化。彭启超是他侄子,如果按正常标准给了上尉,外人难免会嘀咕:“是不是彭德怀给自家孩子开了后门?”这种闲话,他受不了。更重要的是,1955年的授衔工作是新中国军事制度的起点,彭德怀知道,这时候任何一点徇私的苗头,都可能让整个体系失信。所以,他宁可对自己人下狠手,也要堵住悠悠众口。 陈赓也不是无理取闹。他管着哈军工,了解彭启超的底细。这小子15岁参军,打过仗立过功,资历和能力都不差,按规定评上尉完全站得住脚。陈赓觉得,降级不仅对彭启超不公平,还可能让其他学员觉得评衔有猫腻,寒了大家的心。他跟彭德怀争,其实是想捍卫评衔的客观标准。可惜,他碰上了更硬的彭德怀,只能退步。 名单公布后,彭启超一看自己是中尉,同期战友大多是上尉,心里那个气啊。他跑去北京找彭德怀讨说法。彭德怀直截了当承认,是他要求降的,理由很简单:“你是我的侄子,我不能让人说我偏袒你。”彭启超不服,觉得自己凭真本事吃饭,凭啥背这锅?但彭德怀没松口,还说这是原则问题。彭启超一肚子委屈走了,后来收到彭德怀托人送来的信,才慢慢想通。 彭启超的军衔定了中尉,表面上看是吃了亏,但从长远看,这件事保住了彭家的清白,也让外界看到彭德怀的铁腕作风。授衔工作结束后,新中国的军事制度更显严谨,没人敢拿裙带关系说事。彭启超后来也没混得太差,1960年结了婚,特殊时期被调去肉联厂干活,靠自己努力当了副科长。1978年彭德怀平反后,他回军队干到副师职,晚年过得还算平稳。 1955年的授衔,不是随便发个军衔那么简单。那时候,新中国刚成立没几年,军队从革命队伍转型成正规军,需要一套硬邦邦的规矩。彭德怀和陈赓的争吵,其实是两种思路的碰撞:一个要守住原则底线,一个想灵活处理实际问题。彭德怀赢了,但陈赓的顾虑也不是没道理。这件事折射出当时军事建设的复杂性——既要讲公平,又得防人情,既要立规矩,又得稳人心。 彭德怀这么干,有人觉得他太狠了,对自家侄子都不留情,显得有点冷血。但也有人说,他这是大公无私,为了国家利益连亲情都不顾,值得敬佩。客观看,他确实维护了制度的严肃性,可彭启超的委屈也不是假的。这事没有绝对的对错,更多是那个年代的特殊选择。你要问我,我觉得彭德怀有他的道理,但换成是我,可能也会觉得对侄子有点亏欠。 陈赓在这事里挺实在,他没想搞什么阴谋,就是觉得降级不合理,想替彭启超说话。他跟彭德怀是老交情,敢当面顶撞,也说明他有底气。可惜,职位摆在那儿,他只能听彭德怀的。这场争吵没影响两人的关系,后来他们还是照样合作干大事。 彭启超从这件事里吃了点苦头,但也没毁了他。他后来的路虽然坎坷,比如特殊时期去肉联厂,但靠自己爬上来,也算有点韧劲。晚年回军队干到副师职,说明他的能力没被埋没。彭德怀的严厉,某种程度上也逼着他自己闯出一条路。 这事看着是彭家内部的小矛盾,其实是新中国军事建设的一个缩影。彭德怀用自己的决定告诉所有人:革命不是为了个人得失,而是为了国家的长远利益。那时候的领导人,多少都有这种硬气,才把军队建得那么扎实。

伟岸

现在没有这种现样大公无私的官员了,怀念毛主席时代的为国为民,向革命英雄前辈致敬!