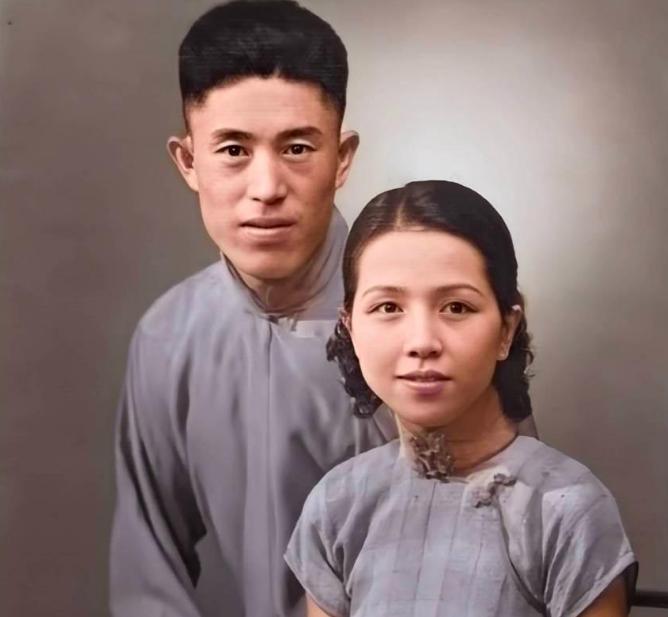

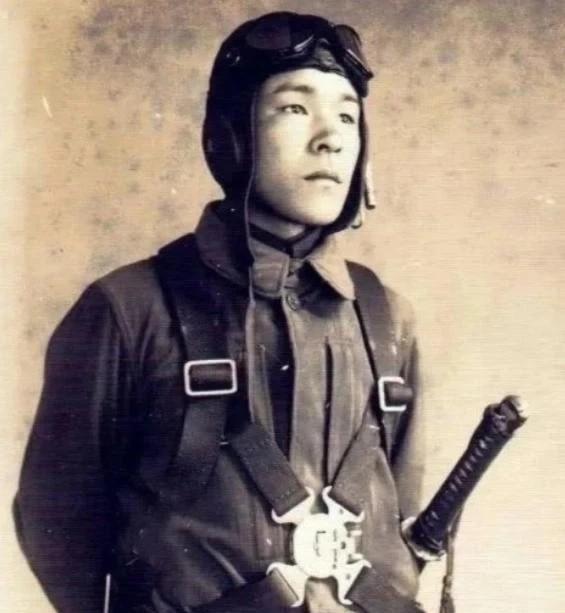

1983年,郑洞国的前妻陈碧莲颤巍巍地托人带话,想和他复婚, 子孙们纷纷点头,都说陈奶奶当年待他们如亲生,如今孤苦伶仃,该让她回来。可老爷子一听,头摇得像拨浪鼓:“她来了?我这点工资,十天就得让她花个精光!这婚,不能复!” 时光倒流五十年,1933年,刚在长城古北口跟日本人血战完的郑洞国,一身硝烟味还没散尽,就赶去南京医院看望受伤的老战友。 病房里光线有点暗,他一抬眼,撞见个姑娘正低头削苹果,手指纤细,侧脸像画里走出来似的,这姑娘就是陈碧莲,才17岁,上海滩名门闺秀,老爹是留过洋的大律师,她自己能说英文、会写簪花小楷,往那儿一站,满屋子都亮堂了。 郑洞国三十岁,正是铁血汉子,可这一见,心里那块刚硬的地方“咣当”一下就软了。 陈碧莲呢?早听过这位团长在战场上不要命的故事,真见了人,比想象中还英气,两人眼神一对上,像通了电。 没过几个月,战火里滚出来的军官和书香门第的小姐,就这么牵了手,婚礼办得简单,可那份热乎劲儿,让旁人都跟着暖。 新婚日子像蘸了蜜,打仗时炮弹在头顶飞,陈碧莲愣是追着部队跑,云南驻防,她挽起袖子给军官们煮饭;将领们闹矛盾,她笑着当和事佬;最悬的是郑洞国调去印度带兵,她敢挤上“驼峰航线”的运输机——那航线人称“死亡天路”,坠机跟下雨似的常见。 可她不怕,就想离他近点。那些年,谁不夸郑将军讨了个有情有义的好太太? 变味儿是从钞票开始的, 抗战胜利,郑洞国奉令去上海接收日伪资产,满城官员忙着抢金子、房子、车子,他倒好,只从仓库里拖出一套古籍《四部备要》,捐给了湖南老家的学校。 陈碧莲住在五原路小洋楼里,窗帘一拉,麻将声从早响到晚。手上金镯子越戴越粗,嘴里抱怨却越来越多:“别人家太太都穿巴黎新款,我这日子,憋屈!” 1948年长春被围,成了两人命运的岔路口,炮火连天里,郑洞国收到妻子从上海寄的信,字迹娟秀,话却扎心:“家里开销大,你那点薪饷,房租都付不起!”他捏着信纸站在指挥部窗前,城外解放军的喇叭正喊着“弃暗投明”。 后来他投了诚,部下悄悄说,那晚将军对着南方叹了口气。 新中国一成立,天翻地覆,郑洞国当了水利部参事,月工资245块,按当时算高级干部待遇。 可陈碧莲掰着手指一算,脸垮了——这连她在上海喝杯咖啡的钱都不够!1952年郑洞国要带她去北京,她扭身一躲:“北方冻骨头,谁爱去谁去!” 分居才一年,离婚协议书就寄到了北京,白纸黑字,陈碧莲名字签得利索。郑洞国捏着钢笔的手直抖,最后落笔像刻钢印,力透纸背。 没几天,上海传来消息:陈碧莲嫁了个姓钟的富商,婚礼办得风风光光,那天,郑洞国把自个儿关书房,撕了半宿稿纸——当年枪林弹雨没哭过的汉子,喉咙里哽得生疼。 老天爷专戳人痛处, 陈碧莲跟了富商没享几年福,丈夫就因“投机倒把”蹲了大牢,家产抄没,她拖着病身子,连房租都交不上,只能厚着脸皮找政府:“我是郑洞国前妻……”郑洞国在北京听见这事,闷头抽了半包烟,转头托人给她塞钱,还安排进上海文史馆抄抄写写。 有人问何必管她?他眼皮一抬:“总不能看她饿死。” 1972年,郑洞国第三任妻子顾贤娟病逝,小女儿郑安玉又在1977年高考前遇害,七十多岁的老人,走路都打飘。陈碧莲觉得机会来了,巴巴地跑到北京,话里话外想搬回来。 郑洞国客客气气倒茶,送客时却只一句:“往事如烟,不提了。” 直到1983年,陈碧莲托孙子郑建邦递话,想正式复婚,全家都劝:“陈奶奶孤零零的,您工资够养她了!”郑洞国“啪”地一拍桌子:“钱?当年她为钱走,今天为钱回!我这把老骨头还想清静几年!” 1991年郑洞国去世,陈碧莲扶着墙蹭到灵堂。 照片里那人穿着挺括的将军服,眼神还像1933年医院初遇时那样亮。她哆嗦着摸了把相框,眼泪砸在地板上:“这辈子最好的二十年……是我亲手扔了啊……” 《人民政协报》:《郑洞国与陈碧莲:半世烽火情》 《团结报》:《长春起义将领郑洞国的婚姻往事》 中共中央统战部网站:《爱国将领郑洞国生平》