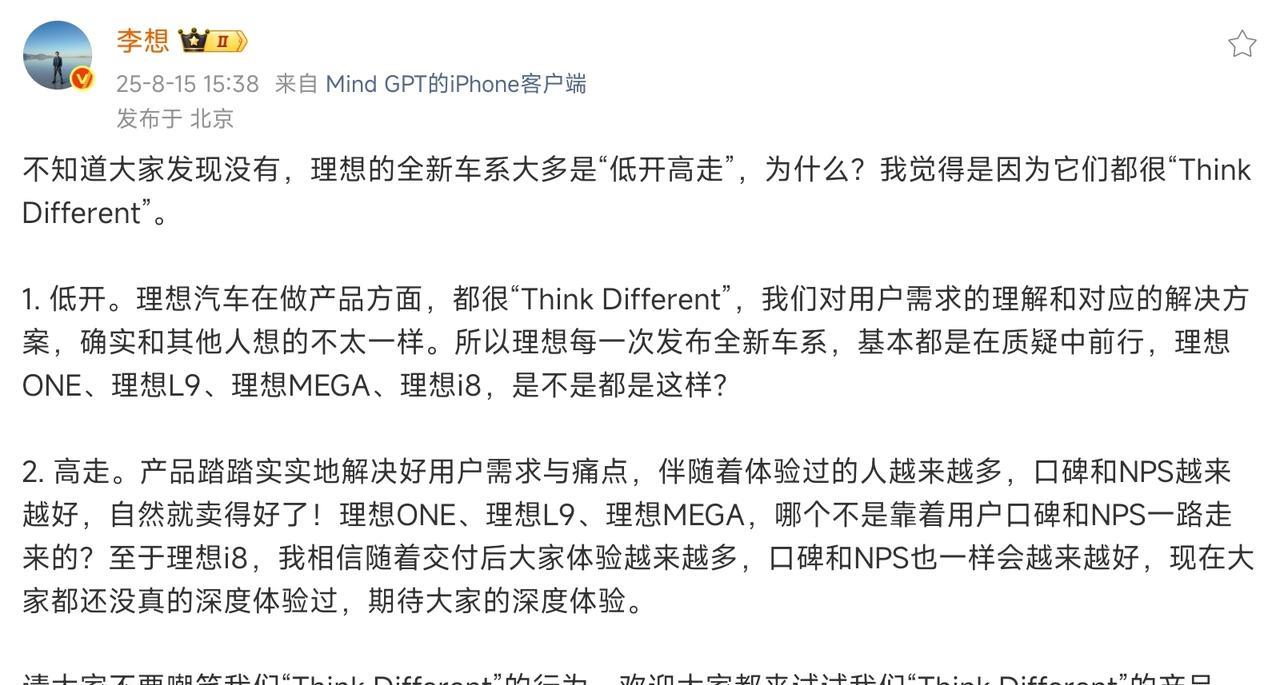

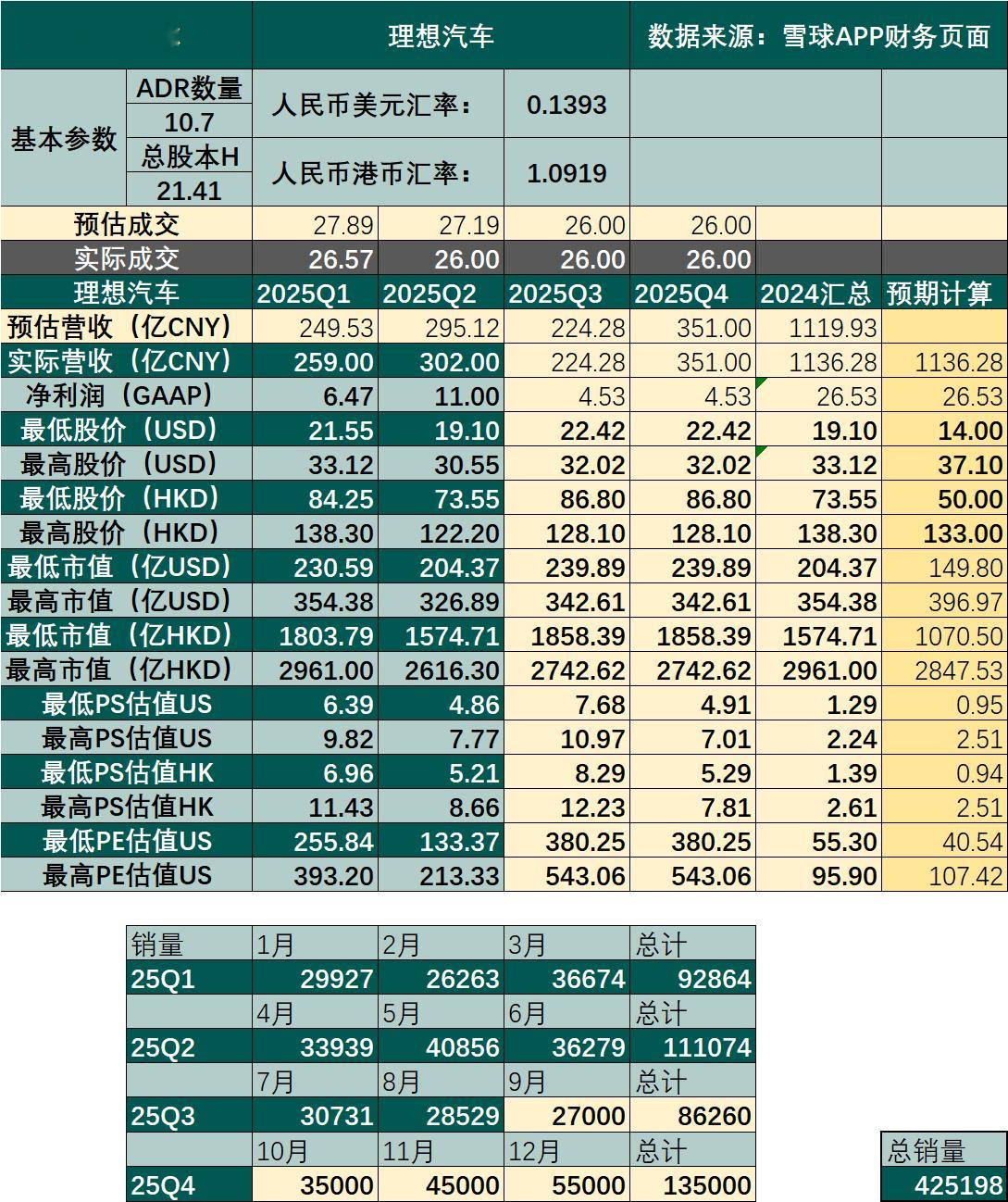

李想在微博里,把理想新车的「低开高走」归结为 「Think Different」 ——但这四个字背后,藏着更狠的行业真相。 -和「行业共识」死磕,先做「少数派」 理想ONE诞生时,行业共识是「纯电才是未来」,增程式被嘲「技术过渡」; 理想L9发布时,行业共识是「50万级要拼性能」,它却死磕「家庭场景堆料」; 理想MEGA亮相时,行业共识是「MPV要流线型」,它偏做「盒子车」… 这些选择,乍看是「反常识」,本质是 「反行业共识≠反用户需求」 ——增程式解决「充电焦虑」,家庭堆料瞄准「用户不敢说的偷懒需求」(谁不想车能当移动客厅?),方盒子为了「把空间榨到极致」。 行业在赌「技术趋势」,理想在赌「人性需求」——而后者,往往更顽固。 -把「争议点」变成「体验锚点」 被骂「冰箱彩电救不了车企」?理想直接把「车=移动家庭中心」刻进用户认知——当别人还在卷加速、续航时,它让用户意识到:「原来车可以不用只当交通工具」 。 被喷「MEGA丑出天际」?它反向把「盒子车」变成「空间保障」的符号——用户试驾后发现:「丑归丑,但第三排真能跷二郎腿」。 争议的本质是「认知冲突」,而理想的解法是「把冲突落地成体验」 ——让用户从「质疑功能」变成「依赖功能」。 -用「时间差」换「认知差」:让质疑者先上车 理想新车的「低开」,本质是 「用户认知的滞后性」 ——人很难接受「没见过的好东西」。 但一旦用户体验(试驾、提车),「高走」就成必然:L9的NPS(净推荐值)一度超过90%,意味着每10个车主,至少9个会拉朋友下单。 李想在微博里催大家「试试理想i8」,其实是在打一张 「体验牌」 ——毕竟,骂得越狠的人,一旦体验反转,传播力越强。 -这套逻辑的边界:不是所有「不同」都能赢 理想MEGA的销量未达预期,暴露了「Think Different」的风险:差异化必须锚定「真实需求」,而非自嗨 。 盒子造型解决了空间,但也牺牲了「商务场景」的审美;增程式在纯电渗透率突破50%后,也开始面临技术焦虑… 但不可否认,理想摸到了行业的「隐性规则」:在新能源红海战里,「被争议」比「没声音」更值钱 ——至少,它让用户愿意花时间骂、花精力试,而大多数品牌,连被讨论的资格都没有。 最后补一句: 李想的微博,与其说是「解释争议」,不如说是 「反向造势」 ——把「理想式争议」变成品牌特色,让用户形成条件反射:「理想新车先别急着骂,试试再说」。 这招,比单纯的「产品宣传」更狠。【来自懂车帝车友圈】