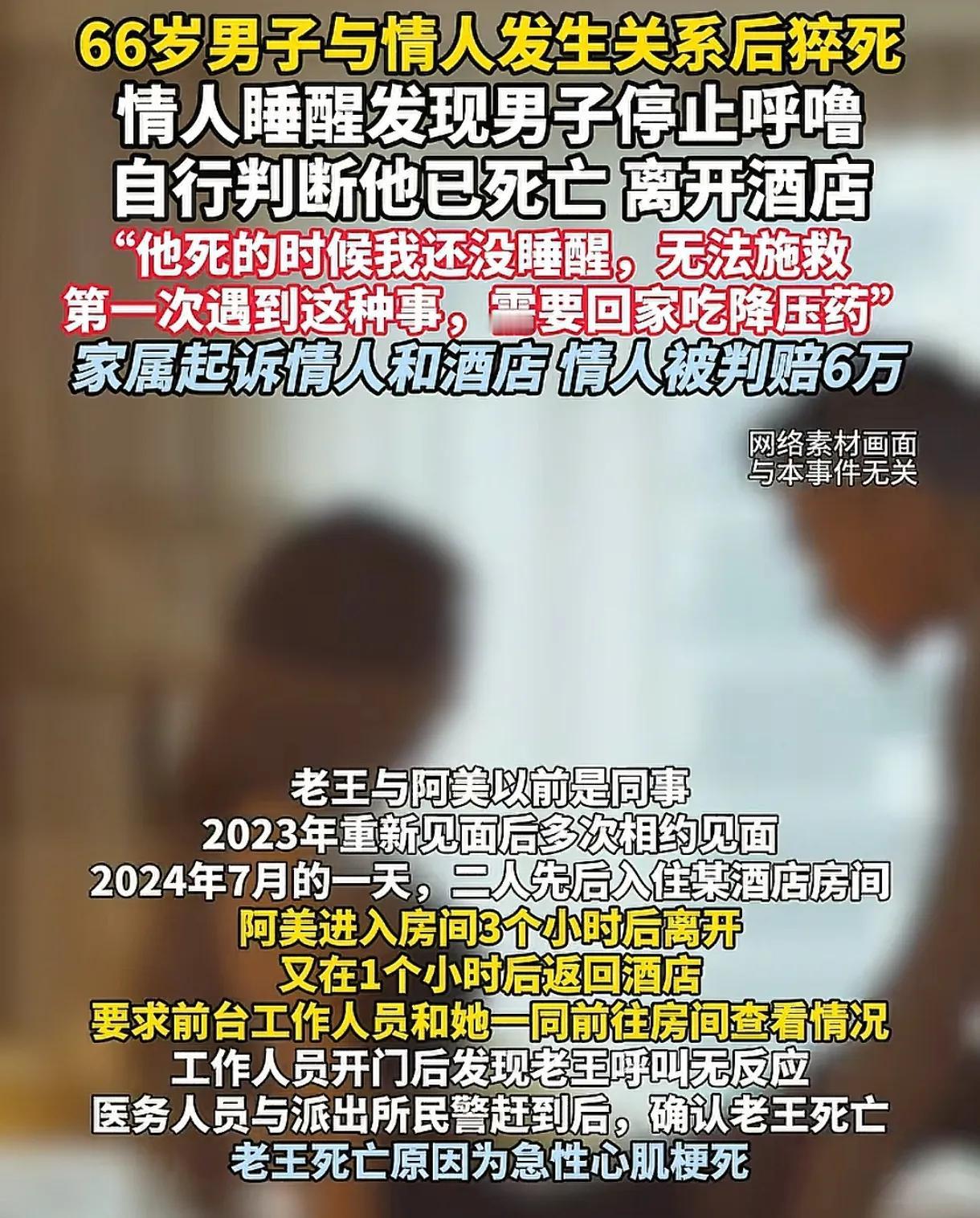

[中国赞]广西,8月13日,一女子与男子到酒店,等女子睡醒,发现男子没有了呼噜声,腿上还出现了黑点,她匆忙离开。1个小时后,女子又返回酒店,叫上酒店前台一同进入房间查看,可男子已经去世,经鉴定,男子的死亡原因为急性心肌梗死,男子家属却一纸诉状,将女子和酒店告上了法庭,要求赔偿55万余元,法院判了。 (信源:河南经济报——66岁男子与情人发生关系后猝死,一审法院判情人赔偿6万元) 酒店房间里鼾声骤停,世界如被静音。阿美从浅眠中惊醒,四周寂静令她喘不过气。她望向老王,发现他一动不动,腿上有诡异黑斑。她颤抖着探其鼻息,只觉冰冷。 恐惧袭来,她本能想逃,抓起衣物冲出门,将秘密和尸体锁在身后。这逃离是人性本能,还是致命错误? 说起来,这场悲剧的种子,在66岁的老王和早已各自成家的阿美重逢时就已埋下。这对昔日同事跨越了道德边界,把一段本该尘封的旧情谊,变成了一场小心翼翼的地下恋情。他们的每一次约会,都像秘密潜行,在酒店走廊里总是一前一后,生怕惊动了世俗的目光。 那天晚上,一切似乎并无不同。两人发生关系后,老王心满意足地睡去,很快便鼾声大作。阿美收拾妥当,也在另一张床上躺下。谁知,当她再次醒来,迎接她的却是死神降临后的绝对安静。 面对老王毫无生气的身体和不祥的黑斑,她凭着模糊的经验,主观地判断“人已经不行了”。这个判断,加上自身高血压带来的晕眩感,让她做出了最糟糕的选择:逃。 然而,逃离未带来安宁。逃回家一小时里,愧疚与恐慌不断交战,最终良知占上风,她折返回酒店。此次她不敢独自面对,叫上前台一起打开房门。房间景象未变,酒店工作人员速拨急救电话并报警,但已来不及。医护人员赶到现场确认,老王死于急性心肌梗死。 老王的死,瞬间撕裂了他的家庭。悲痛欲绝的妻儿无论如何也无法接受,丈夫和父亲不仅去世了,还是以这样一种不光彩的方式死在情人床上。愤怒与羞耻交织下,他们一纸诉状将阿美和酒店告上法庭,索赔各项损失共计55万余元。 法庭上,三方激烈交锋。老王家属认为,阿美延误施救是老王死亡的直接原因之一,且酒店未尽安全保障义务。阿美辩解称,老王因自身疾病死亡,她当时睡着,醒来后因惊慌和高血压发作匆忙回家吃药,自己无过错。 酒店方大呼冤枉,称客人在客房内因病猝死,酒店无法预见和干预,接到求助后已第一时间协助,不应担责。 法庭的判决,需要一把精准的标尺来衡量情感、道德与法律的界限。首先法院认为老王心肌梗死,是自身的原因。其次酒店在本案中阿美求助后立即协助并报警,已经履行了合理的义务,因此与老王的死亡没有法律上的因果关系。 案件焦点最终落在阿美行为上。法律未简单以道德瑕疵定罪,而是剖析其“不作为”责任。法官指出,阿美虽非老王亲属,无法定救助义务,但在特定环境下,即两人共处封闭无他人在场的一室且存在特殊密切关系,她因在先行为对老王负有临时注意和救助义务。 她的过错不在于引发老王心梗,而在于发现异常后未采取普通人能做的急救措施,仅凭主观判断离开,其“不作为”掐灭了老王最后的生机。法院强调,成年人的恐慌情绪可理解,但不能成为免除基本救助义务的借口。 综合考量,法院最终判定,老王自身承担主要责任,而阿美的过错行为与老王的死亡之间存在一定的因果关系,应承担次要责任,赔偿老王家属各项损失共计6万余元。 该判决向社会清晰传递信号:“救”与“不救”在法律上差异巨大。与之形成鲜明对比的是,贵州另一起类似案件中,一男子与女伴约会时突发疾病,女伴当即呼救、报警并尽力实施心肺复苏。事后家属索赔,法院以女方已尽当时全部救助义务为由驳回诉讼请求。 喧嚣落定,6万余元赔偿为悲剧画上句号,但钱买不回生命,也修复不了破碎家庭。它如冰冷红线,在道德灰色地带划出法律底线,警示人们无论身处何种关系,对生命的敬畏不可动摇。 意外来临时,一个电话、一次呼救,既是对他人的责任,也是对自己的保护。那么,当人性原始恐惧与基本责任相撞,我们该如何选择?

![法院没宣判之前请不要执行互联网死刑。[doge][doge][doge]](http://image.uczzd.cn/5392376318044405291.jpg?id=0)