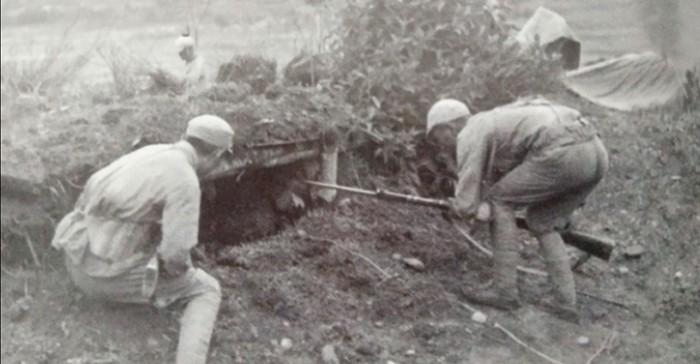

1937年,太原兵工厂的刘贵福,听说八路军打了胜仗,就带16个工友投奔八路军,谁料这一去,就让他成为了青史留名的大功臣! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在军事博物馆里,一支步枪静静地躺在展柜中,枪托的核桃木油光锃亮,那是岁月与战火的手反复摩挲留下的痕迹,枪身虽已斑驳,却透出一股宁折不弯的韧劲。 这便是“八一式马步枪”,一支并非舶来品,而是由中国军队在绝境中亲手铸就的利刃。 它曾在战场上让日军吃尽苦头,那迅猛弹出的三棱刺刀,甚至影响了后来几代中国制式步枪的设计。 可题就出在这里,这样一支足以在关键时刻扭转战局的武器,竟诞生于一个物资匮乏到近乎“一无所有”的年代,这背后,究竟是怎样一个人物,又是如何把不可能变成了现实? 故事的主人公叫刘贵福,山西农村出身,家境贫寒,十一岁被母亲咬着牙送进私塾,不过三年,十四岁的他又不得不出门挣钱养家。 1937年,战火烧遍华北,日军踏进太原,兵工厂转眼成了一片焦土,面对废墟,刘贵福心里想的不是去哪儿避难,而是去哪儿还能继续造枪,用手里的本事打鬼子。 而他听说八路军在敌后打了不少胜仗,装备虽差,可老百姓都把他们当亲人,恰好,一位叫赵国强的八路军干部找到他,说延安急需造枪人才,刘贵福心头一热,当晚就找到十六个信得过的工友,话很简单:“跟八路军走,咱造枪打小日本去!” 在去延安的路,比他们想的要难上千百倍,沿途全是日伪军的封锁线,可以说是步步惊心。 为了把吃饭的家当——那些宝贝工具带上,他们把工具拆成一个个小零件,藏在柴火堆里,白天躲进山沟,一动不敢动;到了晚上,才借着夜色摸黑赶路。 这不亚于一场赌上性命的技术长征,路上,刘贵福甚至从泥地里抠出半截废旧的铁轨,工友们都嫌累赘,想扔了,他却当成宝贝,用破布一层层包好,自己背着。 但让别人不解,刘贵福也不多解释,因为他心里清楚,这截“废铁”,就是他们未来第一批步枪的枪管。 在一个多月后,一行人风餐露宿,终于抵达临汾刘庄的八路军办事处,受到了彭雪枫的热烈欢迎,彭老总紧紧握住他们的手,感慨道:“你们来得太及时了,延安的窑洞可就盼着你们这些能工巧匠呢!” 到延安的第一天,朱德总司令就亲自来看望他们,当听说刘贵福技术高超时,朱老总特批他每月二十八块钱津贴,这在当时可是一笔巨款,要知道,普通战士一个月津贴才一块五。 可刘贵福对钱没什么概念,转手就把津贴全买了工具,话说得实在:“给我最好的待遇,就是让我造出最好的枪。” 然而,这种极限环境,反而成了刘贵福施展才华的舞台,1938年冬,日军飞机频繁轰炸延安,八路军连一门高射炮都没有,只能干看着挨炸。 而刘贵福急了,拉着工友们就在窑洞里画图,没钢材,他们就把那截背来的铁轨劈开,反复锻打; 在一个多月后,延安第一挺高射机枪架了起来,当第一架日机拖着黑烟栽下来时,延安的老百姓涌上山头,像过年一样欢呼,有人激动地喊:“刘师傅造出救命枪了!” 当时八路军的武器五花八门,缴获的三八大盖、老掉牙的汉阳造,堪称“万国牌”,零件互不通用,坏了就成了废铁。 而刘贵福琢磨着,必须得有我们自己的、适合游击战的步枪,他把各种枪拆了又装、装了又拆,最后设计出“八一式马步枪”。 这枪比日军的三八大盖短一截,在山地里辗转腾挪更方便,更绝的是,枪身下藏着一柄三棱刺刀,只要按一下,“啪”的一声就能弹出来,比日军手动安装刺刀快了一倍不止,在白刃战里能抢占先机。 在1940年八一建军节,刘贵福背着新枪去见彭德怀,彭老总拿在手里爱不释手,当场耍了一套刺杀,越耍越高兴,连声称赞:“好枪,就叫‘八一式’!” 后来在关家垴战斗中,装备“八一式”的部队让日军大吃一惊,那快如闪电的刺刀,打得他们措手不及,八一式刺刀的设计也一举成名,甚至影响了后来五六式半自动步枪的设计,成了中国枪械的一个标志。 新中国成立后,刘贵福成了军工领域的大专家,可骨子里的朴实一点没变,在东北的工厂里,他总穿着一身油污的工作服,跟工人们一起蹲在地上吃饭,看不出半点架子。 直到1966年病重住院,他还在琢磨枪,刘贵福让儿子把五七式步枪的图纸带进病房,指着图纸说:“这里的膛线角度得改改,不然战士用着费劲。”直到生命最后一刻,他心里念着的,还是士兵手里的那杆枪。 如今,再去黄崖洞兵工厂的旧址,甚至还能看到当年刘贵福他们用过的工具:缺了口的锉刀、磨得发亮的扳手,还有那台从纺车改来的土镟床。 这种不服输、不信邪,硬是从绝境里闯出一条路的创造精神,正是从“小米加步枪”到今天航母、战机遍布的中国军工体系里,最硬的那根脊梁。 【信源】德州记忆|军工英雄刘贵福——德州新闻网