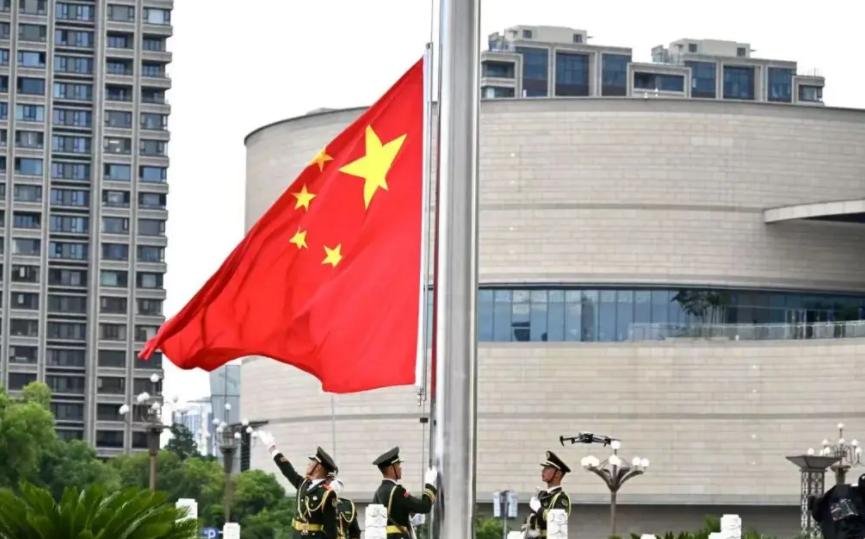

中国的国歌是不是该换一换?近几年,网上就出现一种论调,他们觉得奥运会看国旗升起、国歌响起时,总有点别扭,国歌虽然经典,但跟那段苦日子联系太深,能不能换首歌,告诉大家“苦日子翻篇了”,这建议一出,网友们炸开了锅,有人直接回怼:“居安不思危,又开始时怀念大清了?” 这种论调显然站不住脚。 要明白国歌的意义,得先看看它是怎么来的。1935 年,田汉在国民党监狱的草纸上写下歌词时,东北已沦陷四年,华北平原正被日军铁蹄践踏。聂耳为这首歌谱曲时,特意跑到码头观察搬运工人的步伐,把劳动号子的节奏揉进旋律里。 他说:"这歌不能软绵绵的,要能让人听了就想站起来。" 当时上海的街头,卖报童哼唱着它,学生游行时高唱着它,连前线士兵都把歌词抄在枪托上。这哪里是普通的歌曲?这是一个民族被逼到悬崖边时,喊出的求生宣言。 有人说,都过去快百年了,那些苦难早该翻篇了。可历史从来不是用过即弃的草稿纸。去年参观沈阳 "九・一八" 历史博物馆,看到一面布满弹孔的东北抗日联军军旗,旁边的播放机里正循环着《义勇军进行曲》。 讲解员说,这面旗的主人是杨靖宇将军的部队,当年战士们就是唱着这首歌,在零下四十度的山林里跟日军周旋。将军牺牲后,敌人剖开他的肚子,里面只有树皮和棉絮。这样的故事,国歌里的每一个音符都记得。要是把国歌换了,这些用生命写就的历史,该用什么来唤醒? 再看看当下,我们真的到了可以丢掉 "危机感" 的时候吗?去年夏天,重庆山火肆虐,消防员和志愿者们连夜筑成防火长城。有个 00 后消防员在朋友圈发了段视频,火光映红的夜空下,一群人举着手机闪光灯合唱国歌,歌词里的 "万众一心",那一刻成了最真实的写照。 今年春天,山东舰穿越台湾海峡时,舰上响起的也是这旋律。舰长在广播里说:"先辈用这首歌赶走了侵略者,我们要用这首歌守护好每一寸海疆。" 这些场景里的国歌,哪里是在回味过去?分明是在为当下的奋斗擂鼓助威。 换个角度想,世界上没有哪个国家的国歌是随随便便换的。法国的《马赛曲》写于大革命时期,至今仍在凯旋门回荡;美国的《星条旗永不落》诞生于战争年代,NBA 赛场奏响时照样让人热血沸腾。 这些旋律之所以能传下来,不是因为它们完美适配每个时代,而是因为它们抓住了民族最根本的精神气质。《义勇军进行曲》里的 "不屈" 与 "团结",正是我们这个民族从五千年文明里淬炼出的内核。 有人担心,孩子从小听 "最危险的时候",会不会太沉重?其实去年参加过一次幼儿园活动,老师教孩子们唱国歌时,先讲了王二小的故事。 一个扎羊角辫的小姑娘听完举手说:"老师,我知道了,这首歌是让我们保护好自己的家。" 孩子的理解最纯粹,他们没觉得旋律沉重,只听出了里面的责任。这恰是国歌的力量 — 它不回避苦难,却总能把苦难变成成长的养分。 说到底,讨论国歌该不该换,本质上是在讨论我们该如何对待历史。是把过去的苦难当成包袱丢掉,还是当成铠甲穿上?是觉得太平日子来得理所当然,还是明白每一缕阳光都曾经过风雨?天安门广场每天清晨的升旗仪式上, 当国歌响起,军人敬军礼,老人脱帽,孩子立正,那一刻不分年龄职业,所有人都在用同一颗心跳动。这旋律就像一条无形的线,把一百多年的沧桑、十四亿人的奋斗,都缝成了一件叫 "中国" 的衣裳。 所以,国歌不必换,也不能换。它不是历史的尾巴,而是未来的路标。就像黄河长江,既载着过去的故事,也奔涌着明天的希望。 只要我们还相信奋斗的价值,还懂得感恩先辈的付出,这旋律就永远会在耳畔回响,提醒我们:来路值得铭记,前路更要坚定。

![让你醍醐灌顶的人生台词是哪句?[思考][思考]](http://image.uczzd.cn/7989108080183024210.jpg?id=0)