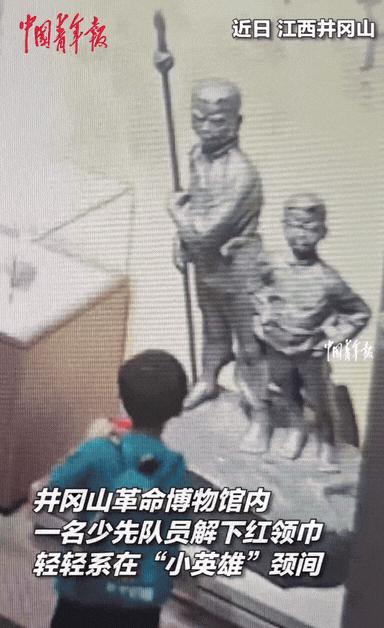

小学生参观井冈山革命博物馆,突然其中一名少先队员解下红领巾,以为是不得劲重新戴的,不料他竟然往前迈了一步将红领巾轻轻系在了“小英雄”颈间,另一名学生也将自己的红领巾给另一个“小英雄”系上,然后他们一起向“小英雄”敬礼鞠躬! 网上刷到不少评论,都说看一段视频看湿了眼眶。 点进去一看,是几个孩子在博物馆里的样子,安安静静的,却让人挪不开眼。 这事儿发生在井冈山革命博物馆。 查了下,这地方可不一般,1958 年就建成了,现在是全国重点文物保护单位,里头藏着 3 万多件革命文物,光一级文物就有 200 多件,全是实打实的历史见证。 事情得从 8 月 1 日说起。 那天下午两点,馆里的保安巡逻到 “少年先锋岗” 展区,这展区摆着两组青铜雕像,是照着当年井冈山儿童团的模样雕的,一个举着红缨枪,一个背着干粮袋,脸上全是一股子认真劲儿。 保安老远就看见雕像脖子上飘着红,走近了才发现,是两条红领巾,系得歪歪扭扭,却特别显眼。 调了监控才看全了经过。 一个扎着哪吒头的小姑娘先站在雕像前,听讲解员说 “这些孩子当年才十岁出头,就敢在山岗上放哨,发现敌人就敲竹筒报信”,她突然拉了拉旁边男孩的衣角。 男孩背着个印着红星图案的书包,点点头,先解了自己的红领巾。 够不着雕像的脖子,他蹦了两下,后面的同学赶紧蹲下,让他踩在自己背上,俩人手忙脚乱地把红领巾系好,下来时还互相拍了拍对方身上的灰。 接着,小姑娘也解了红领巾,踮着脚给另一个雕像系上。 系完,一群孩子自发排成两排,右手举过头顶,敬了个队礼。 有个矮个子男孩胳膊没伸直,旁边的女孩悄悄碰了碰他的手肘,他赶紧把胳膊抬得笔直。 敬完礼,他们又鞠了一躬,弯腰的时候,有个孩子的书包滑到了地上,也没人顾得上捡。 后来听馆里的宣传科说,当天是附近社区组织的 “红色研学日”,二十多个孩子由家长带着来参观。 讲解员回忆,讲到儿童团成员小柱子为了掩护伤员,被敌人抓走时还喊 “红军叔叔会回来的”,底下好几个孩子都抿着嘴,眼圈红红的。 类似的事儿,前阵子在河北也有过。 一群小学生去晋察冀边区革命纪念馆,看到墙上挂着烈士王二小的画像,有人提议读他的故事。 一个男孩站出来,拿着讲解员给的资料,读得结结巴巴,读到 “他把敌人引进了埋伏圈” 时,声音都抖了。 读完,三十多个孩子排着队,往画像前的花盆里插自己折的纸花,每个花上都写着名字,歪歪扭扭的。 井冈山这视频火了之后,评论区吵成了一团。 有人说 “这才是最好的教育,不用讲大道理,孩子自己就懂了”。 也有人说 “系红领巾是不是不太合规矩?”,底下立刻有人回 “规矩是死的,心意是活的”。 还有人翻出自己小时候入队的照片,说 “当年系红领巾时老师说‘这是先烈的血’,现在看孩子系给小英雄,突然懂了这话的意思”。 馆里现在正忙着找这些孩子。 宣传科的人说,已经在官方公众号和本地媒体发了消息,还调了门口的监控,看清了带队家长的车牌号,正通过交警部门联系。 “就是想请他们再来一趟,给他们讲讲那些小英雄后来的故事 —— 其实有好几个儿童团成员活了下来,建国后还回井冈山当过老师呢。” 昨天再看评论,有人发了张照片,是那两座雕像现在的样子,红领巾还系在上面,旁边多了块小牌子,写着 “2025 年 8 月 1 日,少先队员敬赠”。 底下有人回:“这红领巾,比任何锦旗都金贵。” 这场发生在井冈山革命博物馆的童真之举,恰似一缕穿透时光的微光,照见了红色基因的生命力。 孩子们以最朴素的方式完成的 “红领巾之约”,超越了形式化的纪念,成为代际对话的生动注脚 —— 他们或许未必全然理解历史的厚重,却用珍视之物传递出最本真的敬意。 这种自发的情感表达,恰恰印证了红色教育的深层价值:当历史不再是课本上的文字,而化作可触摸的温度、可感知的精神,传承便有了扎根的土壤。 网友的热议更折射出社会对这种纯粹表达的共鸣,它提醒我们,真正的爱国情怀从不依赖宏大叙事,往往就藏在孩童系红领巾时踮起的脚尖里,藏在那份未经雕琢的赤诚中。 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!

秋天的骑兵

好孩子!中华民族传统美德的继承者!中华民族伟大复兴的后备力量!