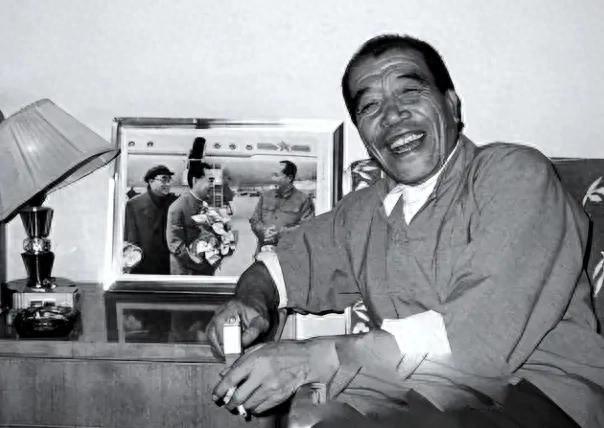

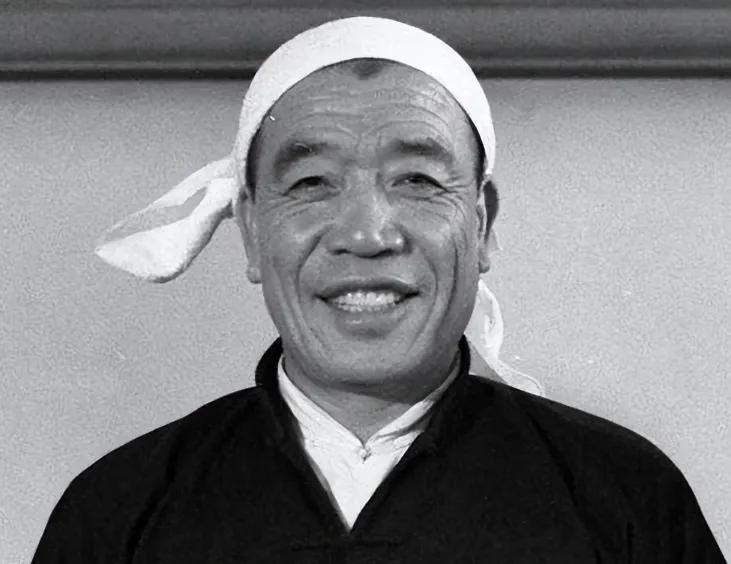

陈永贵退下来后到北京东郊农场当顾问,为何没回家乡? “1986年初春的清晨,老陈,你又往东郊跑?”警卫小张把手里的保温壶递过去。陈永贵接过壶,嘿嘿一笑:“地里播种可不等人。”一句轻描淡写,道出他闲不住的脾气。 陈永贵正式离开国务院领导岗位是在1980年代初。照当时惯例,中央给安排了木樨地干部公寓、警卫、专车和节日慰问。别人眼里,这已经是体面的“享清福”。可这位大寨出身的农民一连几天闷坐阳台,望着楼下行道树的嫩芽直挠头。他跟身边干部说:“我这岁数还能动弹,光拿待遇心里发毛,给我找点事干吧。” 组织也犯了难,让他再搞宏观决策不合适,思来想去,最贴合的还是农业。于是东郊农场抛来橄榄枝,想让老陈做个顾问。消息传到公寓,他当晚连夜翻箱倒柜,找出褪色的蓝布上衣,当成“上班服”。第二天六点多,他便坐进吉普车,一路开到朝阳区那片平整的农田。 农场伙计对他既敬又怕,毕竟“学大寨”口号曾响彻全国。谁料这位顾问落地就蹲地头,掰一把土抹手里,嘟囔:“这墒情差点意思,再撒一次水。”他不摆官架子,工间操还跟年轻人抢篮球。不到半年,种子改良、渠系维修、亩产核算都被他盯得井井有条。农场年终总结会,老工人咧嘴:“陈大叔跟咱一样,手心都是茧。” 既然干得顺手,为什么一直留在北京却不回昔阳养老?外界猜测不少,有人说他回去过,还有人干脆替他安排了“衣锦还乡”的桥段。事实并非如此。熟悉他的冯东书记者透露:昔阳县里对陈永贵的感情微妙,一方面尊敬他是“活招牌”,另一方面又担心他“说话冲,震得桌子哗哗响”。县委书记私下讲,“老陈在,咱干活就像脚底下踩着震源,稍不留神就发作。”陈永贵自己何尝不明白,索性选择留京,既帮忙又省事。 要理解这份顾虑,还得把镜头拉回旧时代。1928年,他出生在昔阳县巴洲乡石山村,小名“金小”,留给外人印象只有“穷”字。几岁丧父母,被李月妮收养,跟牲口一样在地里翻滚。成年后,当过矿工、长工,冬天手套破了只能“哈口气再干”。 1948年参加共产党,这一年解放战争鏖战正急,但农村同样缺人收割。陈永贵先在互助组里耕地实验,后来搞合作社,1950年被评为县劳模,1952年直奔省级劳模。那股不服输的劲头,他自己归结为:“饿怕了,一见粮食就红眼。” 1963年大寨遭遇特大洪涝,他带头立起“压塌了房子压不垮志气”的横幅,全国掀起“农业学大寨”运动。十年里,他从队长一路干到国务院副总理,坐进中南海却依然大嗓门。一次开会,某部委官员汇报数字漂浮,老陈猛拍桌子:“亩产吹起来吃得饱吗?”此言一出,会场杯子都晃了两下。 家庭方面,他的前半生同样坎坷。原配李虎妮比他小十岁,给他生了长子陈明珠,又抱养了女儿陈明花。1965年李虎妮病逝,大寨和县里怕他“前线后方都塌”,撮合了劳模宋玉林。宋玉林带着一个男孩嫁进陈家,改名陈明善。婚后不久,两人又生下幼子陈明亮。彼时陈永贵已是中央领导,却常被看见抱着孩子在院里转圈,邻居揶揄他“副总理当奶爸”,他回应:“娃娃哭了,开会也得停。” 搬到北京后,他坚持轮流做饭。一次在机关食堂学到干拌面做法,兴冲冲地在家试手,结果面团擀厚了,嚼不动。宋玉林笑他:“你这副总理的面条,牙口差的还真驾驭不了。”他却得意:“粗粮细作,能嚼动身子骨才硬朗。” 岁月终究不敌病魔。1994年,他确诊肺癌晚期。医生建议进口药,他摆手:“国家花钱培养我,我再花国家钱救自己,不合算。”病房里,他能自己走就绝不用轮椅,能自己端痰盂就不叫护士。生命最后两天才提出唯一“待遇”:想吃块西瓜。护士把冰镇西瓜切成小丁,他边吃边说“甜,再甜点就跟大寨的一个味了。” 弥留之际,他口述遗嘱:感谢党、感谢医护、感谢乡亲,但后事必须简单,骨灰撒在大寨,严禁动用飞机,免得扰民。1995年3月26日,火化结束,家属拎着骨灰盒坐火车,深夜抵达昔阳。第二天清晨,骨灰随山风散落梯田,只有几位老乡远远站着,没有鼓号,也没有横幅。 最小的儿子陈明亮没有接班进仕途,而是下海做贸易。有人笑他“副总理之子卖钢材”,他耸肩:“老爷子教我一句话,挣钱别坑人,赔了也别赖账。”前几年,明亮的公司被卷入价格战,同行抹黑他“凭父亲名气抢市场”。他只回了一句话:“生意做好了,父亲地下乐;做坏了,他在山里都不安心。” 从昔阳土窑洞到首都公寓,再回到大寨梯田,陈永贵的轨迹其实很直——惦记庄稼、惦记庄稼人。他没写回忆录,也拒绝给自己竖铜像。有人问他图什么,他笑着拍胸口:“种地的,图个实在。”