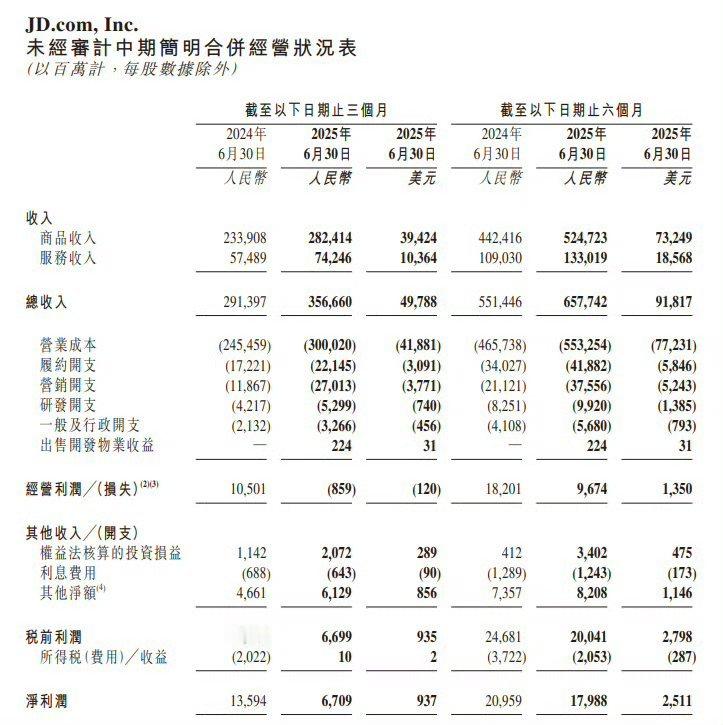

截至6月30日,京东集团单季度实现收入3567亿元,同比增长22.4%。受业务扩张与营销节点的投入影响,本季度整体营业成本增长,为3000亿元,同比增长22.2%。成本攀升影响了Non-GaaP归母净利润,本季度录得74亿元,去年同期为145亿元。

5月,淘宝闪购入局并加大了补贴力度,战事的主要参与者变成了淘宝闪购与美团外卖。此后,随着7月外卖补贴大战升级,京东没有跟进参与,而是推出了扶持商家的“双百计划。京东集团CEO许冉随后将外卖大战定性为“恶性内卷”,并否认了“道德绑架”。

日前,在《中国企业家》的专访中,她回应了外界对于京东外卖的诸多问题。其中特别提到了入局外卖的初衷,许冉表示,“从长期看,外卖就像我们零售业务的一条腿,我们会持续做下去……从做外卖第一天,京东就很清楚为什么要进入这个行业。”

不可否认,京东外卖在基建、系统、补贴、流量方面与美团、阿里存在差距,所以不可能以己之短,击他人之长。于是京东将注意力放到了商业模式创新上,此前推出了“七鲜小厨”——这被刘强东和许冉称之为商业模式上的创新。

对于外卖行业而言,七鲜小厨整合供应链有其创新性,但从战略上看,七鲜小厨是京东惯常的采购战略,即整合上游,与聚合低频带高频,实现双向一体化,从而掌握供给侧的话语权,以建立成本优势。

外卖、OTA未给电商做“嫁衣”

二季度覆盖了618大促,此前一直是观察京东电商发展情况的窗口,但今年由于大举进入本地生活,因此还可以从中观察新业务对电商板块的拉动。

截至6月30日,京东零售过去一个季度实现收入3101亿元,同比增长20.6%,增速高于去年同期。考虑到国补刺激,除去这部分影响后,新业务对于电商板块的实质性拉动并实际上并不显著。这一点从3C家电与日用百货收入增速的情况可以看出端倪。

一季度,京东3C家电收入与日用百货收入增速分别为17.1%与14.9%;本季度,两项收入增速分别为23.4%与16.4%,3C家电收入保持高增长,而且还在加速,而日用百货只是保持了增速。

从去年第四季度以来,国补刺激下,京东3C家电收入增速重回两位数。与此同时,3C家电收入的增长也带动了日用百货收入进入两位数增长。然而,进入二季度,日用百货收入的增速并未明显加速,说明用外卖拉动电商增长的策略或许还未充分生效。

如果不用外卖拉动电商,那么入局外卖只有两种可能,要么作为即时零售的基建,要么是为其他业务吸引商流。

眼下京东四面出击,先后入局了外卖与OTA,这些业务在财报中都被归入到新业务中。二季度,京东关于新业务的表述发生了位次变化,从一季度的第二位,到二季度下降到了第四位。表述变化,与业务本身的财务表现不无关系。

季度内京东新业务实现收入138.5亿元,同比大涨198.8%,去年同期还处于下滑状态。与此同时,经营利润的亏损净值从一季度的13.3亿骤增至147.8亿元,经营亏损率从15%扩大至106.7%。

外卖业务与团购、OTA的商业模式略有差异,存在两种战略考量,一个是外卖本身,需要通过规模化实现盈利,另一个是将外卖视为履约基建,为其他业务做增值。

面对美团所构建起的规模和低成本优势,京东很清楚不可能用美团的方法论坐上牌桌,而是需要另辟蹊径。

显然,新业务还处于净投入阶段,且无法通过规模化分摊补贴与营销,因此本季度京东新业务亏损面明显扩大。考虑到7月以来,京东补贴力度明显减弱,新业务的亏损面可能将逐步收窄。

同样是开拓新市场,进入外卖与OTA市场,京东的准备情况有很大差异。

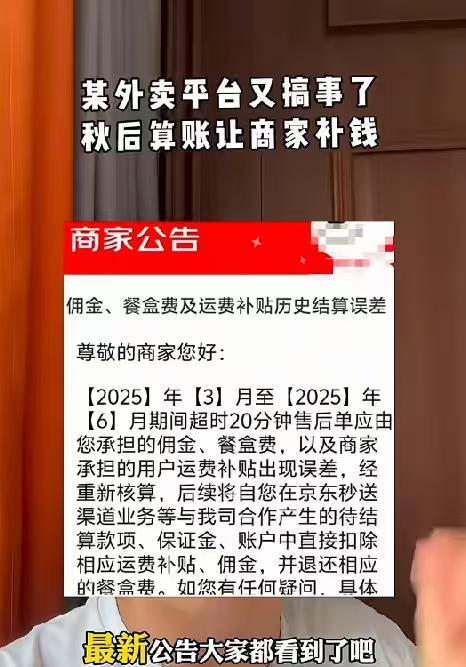

商家方面,早在去年下半年,京东秒送就已开始在部分地区组建BD团队,试水餐饮外卖。一位京东秒送人士告诉光子星球,原本以为直接复刻美团BD体系,在局部市场做蜂窝网络便能起量,结果实际情况并不如人意。

上述人士表示,去年12月优化了团队,各地团队都有不同程度的缩编之后,BD改为CM直接带队拓商。同时抬高了入驻门槛,旨在吸引全国连锁品牌入驻。

进入OTA市场则相对仓促。

有连锁酒店负责人表示入驻一个月后,自己和平台都还处于冷启阶段。“现在是暑假旺季,过去30天的单量不高,所以短时间不会倾斜资源到京东。”

另一家已出过较多订单的商家则认为免佣并不如预想那般有吸引力。“我见证过美团和携程打补贴战,两家补贴都是直接给用户,京东百补的逻辑不一样,说的是补商家,但实际上是先扣佣,一个月后如果符合免佣条件才返给商家,补贴是有条件的,我们需要完成对应的要求才行。”

此外,对于酒店商家来说,需要通过票务、景区等多种场景流量获取流量,京东酒旅短期很难通过自身业务为OTA引流,只能借助集团企业级客户资源,或者零售,如Plus会员体系导流。

京东的防御:后向一体化

前文提到,外卖、OTA等新业务既对电商的带动不明显,同时在新业务中的收入表现亦不抢眼,那么京东大举扩张的核心目的有很大可能是为其他业务获取商流。

入局OTA,我们已经看到了京东工业、京东零售、京东金融的身影。

值得一提的是,OTA与外卖,帮助京东从商品零售延伸至了本地生活,试图聚拢餐饮、旅游这类相对高频的消费场景,与低频的电商形成流量交叉,最终提升用户粘性。

可是,外卖与酒店都处于价格叙事之下,且京东一时间难以建立起高粘性的商家运营团队,因此并没有完成前向一体化战略——让京东主站成为多种消费场景的超级入口。

截至目前,美团(到店到家)与阿里(淘宝闪购、饿了么、飞猪)都已完成前向一体化整合,其标志是都有相对完整的大会员体系。而京东零售虽然与京东PLUS会员有过联动,但OTA尚未完全打通。

前向一体化可以视为进攻,即便未能完成战略,京东仍然可以从后向一体化中进行防御。

后向一体化包括四方面,保持供应商的稳定性和竞争性、垂直一体化的优化、匹配对应供应商并分配资源、创造与筛选供应商。

以外卖为例,“七鲜小厨”上线的大背景是京东缺乏美团、阿里的供给多样性,只能将目光锁定在“品质”上。提升供给品质,需要平台有充分的整合能力,否则很难完成商家筛选,问题又回到了商家运营上。

换言之,无论是追求多样性还是提升品质,都要求京东具备很强的商家运营能力。而眼下即便有一定基础能力的淘宝闪购,还处于拉供给的进程中,基础更薄弱的京东则需要更长的周期。

商家运营能力的差距,让京东很难通过对位竞争获取优势。

“挺为东哥鸣不平,京东的补贴力度远超美团,可是商家出餐质量跟美团没有拉开差距,而且峰值履约不稳定,导致影响了消费者体验。”一位京东外卖服务商就曾提到,3、4月的补贴战中,京东暴露出了供给和履约上的短板。

京东的集中模式很难与竞对区域化运营抢夺商家,所以只能转而自己下场。

七鲜小厨的逻辑是用较高的费用和低门槛的运营成本,吸引品牌商家和个体厨师入驻,提供菜品配方与研发;而京东借助自身生态,提供食材、设备、场地,以自提与外卖两种形式输出品质商品。七鲜小厨可以不赚钱,但可以为京东的生态,如物流、生鲜、金融等业务板块导流。

对于擅长做标品的京东而言,外卖原本不是一个好生意。供给方面,平台需要动态管理海量的非标SKU,区域方面,不同地域的运营策略不尽相同,这与电商中心化运营逻辑不兼容。

然而如果将非标的SKU拆解为原料,那么京东可以从整合上游介入到市场中;针对区域差异,京东自己下场“炒菜”,实际上与全国连锁的运营逻辑并无差异。

事实上,美团也介入到了供给侧,只不过推出的品牌卫星店的商业模式与京东截然不同。美团并不参与到实际经营之中,只提供各类扶持,其目的是通过开设卫星店降低门店成本,来增加品牌的盈利能力。

错位竞争

自今年2月末掀起外卖大战以来,京东发生了一次战略上的转变。

前期用补贴入局,事后来看,的确积累起了千万级的日均单量。而随着达达完成私有化,并入到京东本地生活事业群,京东完成了本地生活的业务建制,包括秒送(含外卖)、酒旅、家政、研发、整合营销、中台等业务部门等。

在外卖补贴与入局OTA之后,京东意识到短时间很难建立起有效的商家运营体系,因此找到了“供应链生意”的口径。我们已在前文提到,所谓供应链,实际上是在前端一体化战略遇到挑战的情况下,转向整合上游。

外卖与OTA将为京东生态吸引更多商流,不过相较OTA,外卖商家的价值有限,因此京东转而推出了联营模式的七鲜小厨。不论是对位美团的品牌卫星店,还是向市场输出品质供给,七鲜小厨都是一次典型的后向一体化。

七鲜小厨的原材料供应、生产设备、线上运营都由京东完成,既能解决生态内其他业务缺乏商流来源的问题,也为外卖业务找到了一个更“高尚”的理由——京东为了品质可以不赚钱。

至于整个链路能否赚钱,外界很难判断,因为诸多后端业务,如京东产发、京东数科都在表外。

总而言之,京东转向后向一体化是"不得不跟"的战略选择,成功关键在于从供给侧找价值,而在非C端烧钱补贴。苏宁从家电扩张到百货、母婴的覆辙——战线过长导致资源枯竭,京东和苏宁打了那么多年,肯定心知肚明。