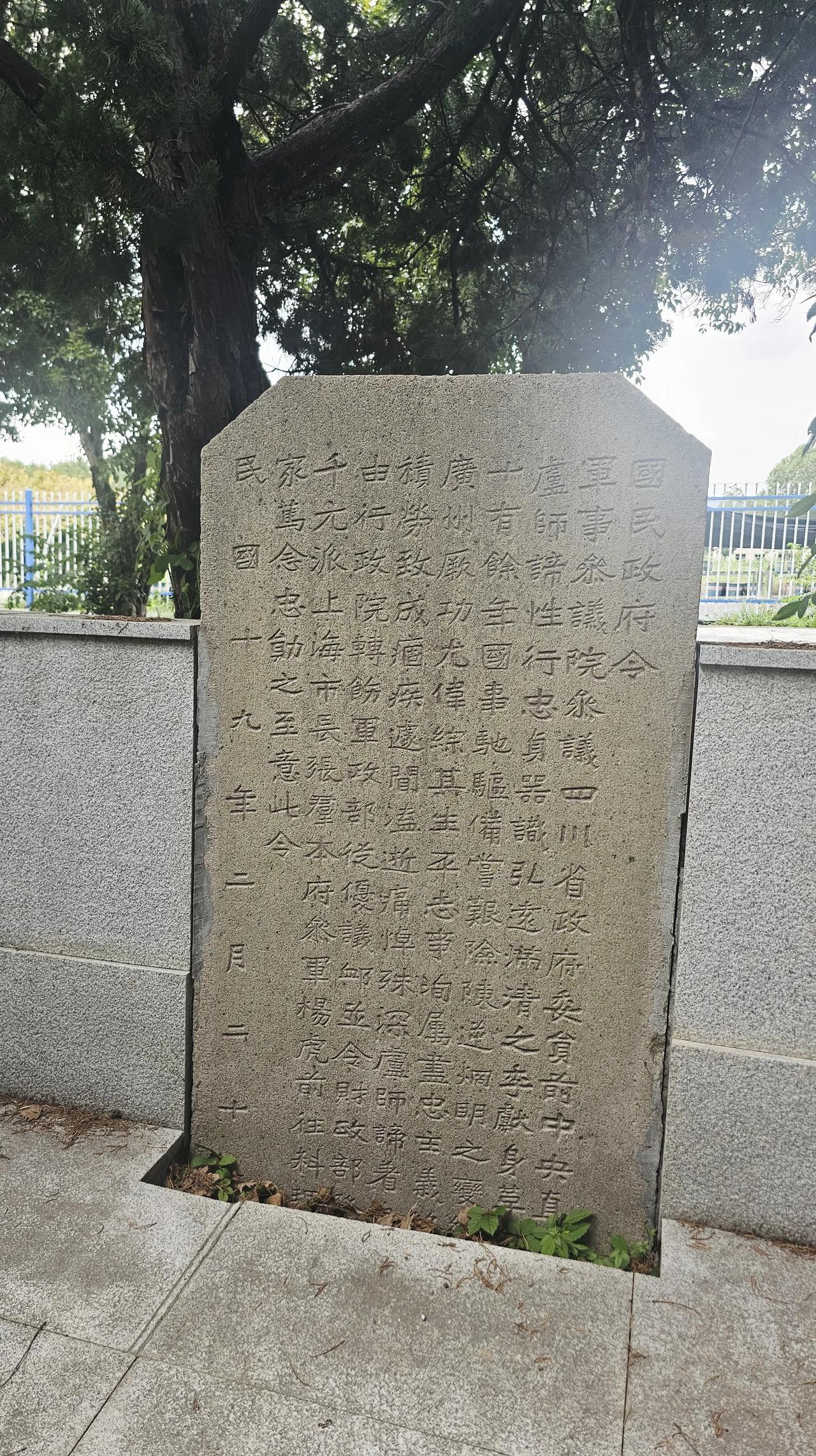

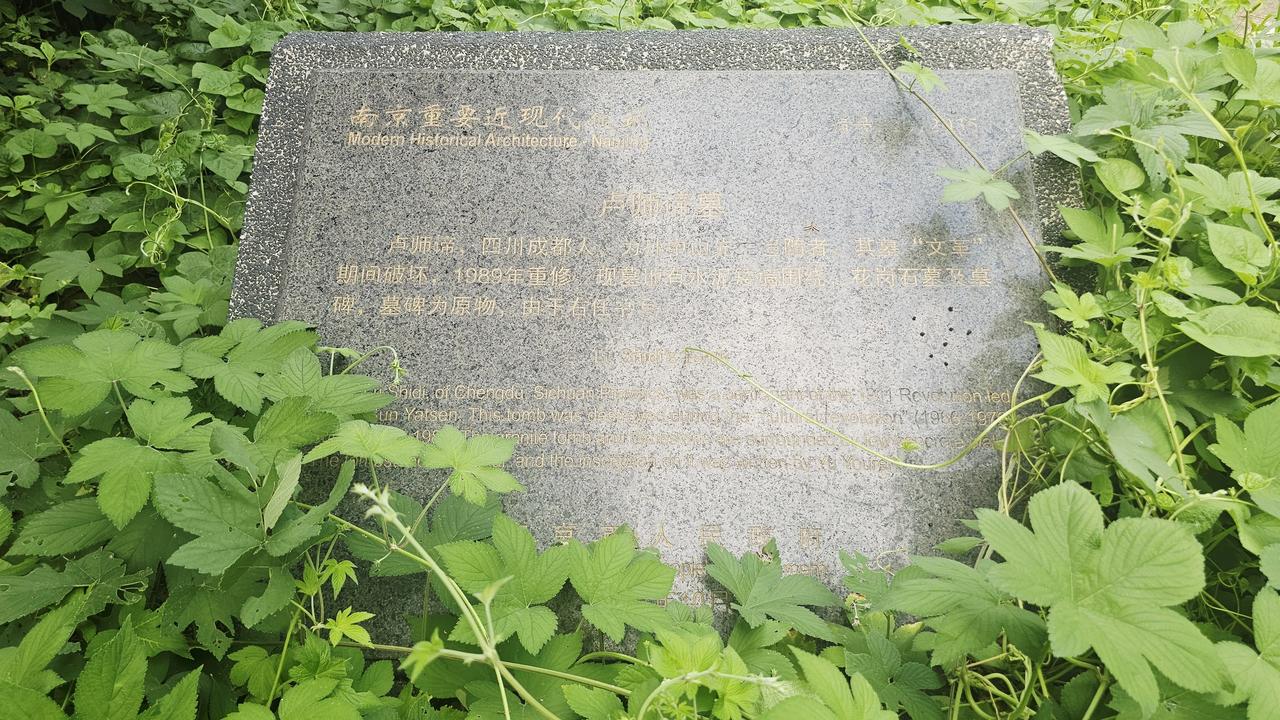

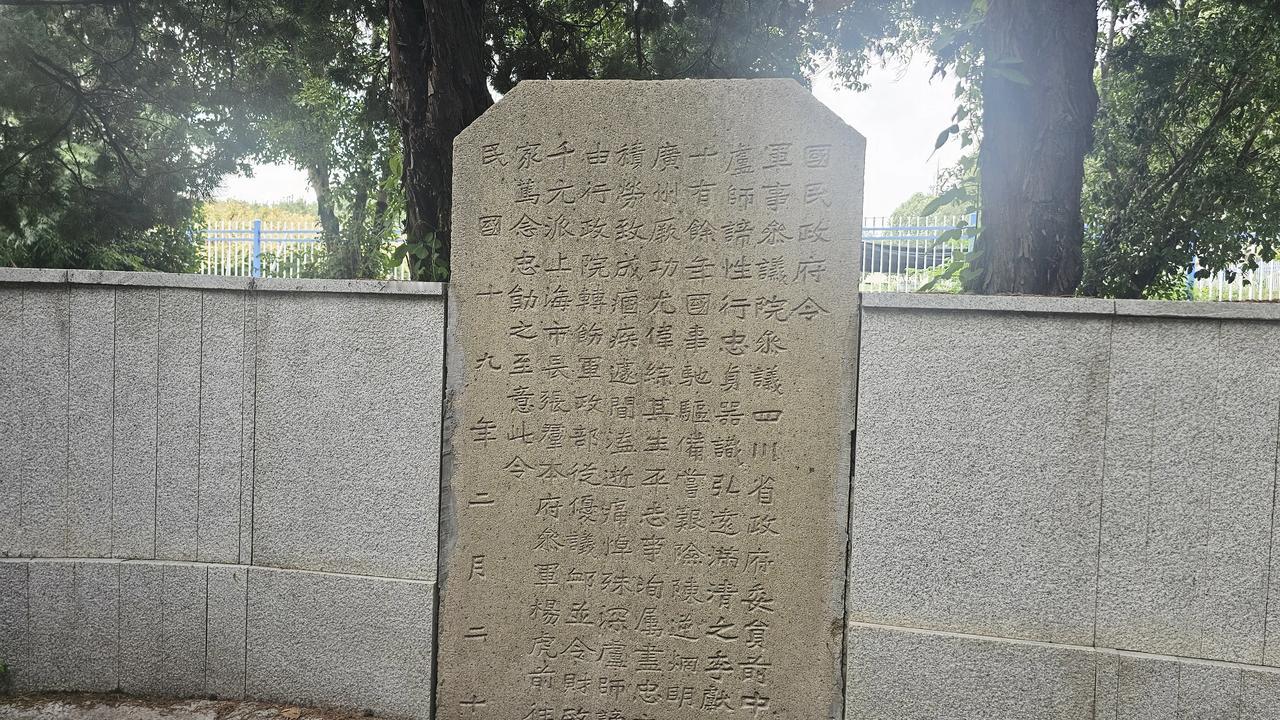

卢师谛墓 在江苏省农科院这片孕育生机的科研热土深处,静卧着一座历经沧桑的民国将领长眠之地——卢师谛墓。这位孙中山先生的忠实追随者,曾挥师北伐、叱咤风云,而今他的安息处,却以一块孤碑诉说着历史的悲怆与坚韧。 卢师谛,是四川成都人,民国军事史上的重要人物。他早年投身辛亥革命,护国战争中任四川靖国联军副总司令,北伐时期更被孙中山委以重任。1930年12月23日去世,两天后被追赠为陆军上将。应四川国民党人的请求,国民政府以国葬礼安葬卢师谛于南京紫金山南麓,以之陪侍总理陵寝卢师谛。就知道在民国时期享受国葬待遇的只有30多位。儿子30多位当中葬在南京的有6位,包括孙中山,谭延闿,廖仲恺,朱培德,范鸿仙以及卢师谛。除中山陵外,仅有卢师谛墓比较完整保存了国民政府授予的国葬令碑,表彰其‘尽瘁国事’的功绩,谭延闿墓的国葬令碑文字已被磨平。如今,这块残碑上有当时国民党元老于右任书写的100多个字竟成了墓园仅存的文字见证。 这座墓的命运,恰似近代中国的缩影: 1949年前:墓园首遭破坏,八块碑刻或毁或散; 1968年:特殊年代再遇浩劫,碑石被砸、挪作他用;1989年:农科院重修墓地,工作人员踏遍院区,却只寻回一块刻着国民政府褒恤令的石碑。其余七碑,永逝于时光尘埃。 如今我们看到的简洁墓冢,是1989年重修的‘历史妥协之作’。无冢无棺,唯余一碑一坪。但正是这块劫后余生的石碑,让‘卢师谛’三字穿透遗忘的迷雾,成为民国革命史的一块倔强注脚。 墓园不远处,三座民国碉堡沉默伫立。这些1937年南京保卫战的防御工事,与卢师谛墓共经烽火。当硝烟散尽,将军之墓与士兵碉堡在农科院的绿荫里隔空相望——前者铭刻个人荣辱,后者承载民族血泪,共同拼出历史的完整图景。 卢师谛墓在此安驻,恰似一部跌宕史诗的终章:从战火走向丰收,从破坏走向治愈。 一块残碑,八分湮灭。卢师谛墓用它的‘不完整’,完成了最震撼的历史叙事——它告诉我们:真正的纪念不在于墓冢恢弘,而在于动荡中留存的那一点星火。这星火便永远不灭。因为我相信,所有寻找历史的人,终将被历史找到。