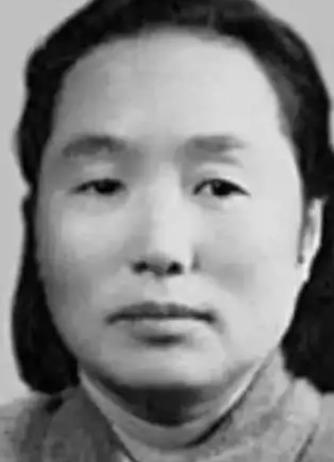

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上,谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年的冬天格外冷,天上飘着密密的雪,院外的风一阵比一阵紧,王学文刚合眼没多久,耳边传来一阵细微的响动。 他翻了个身,本想不理,可那声音像是踩在雪上的闷响,让他心里一紧,那年头,外头的动静不能不防,兵荒马乱,碰上躲兵的红军或是惹事的外人,都可能给家里招来大祸。 他悄悄推开门,一股冷风像刀子一样钻进脖子,雪地里躺着一个人,军装破旧,身形瘦削,头发上结着冰渣。 借着昏黄的灯光,能看出是个二十岁左右的年轻女人,脸冻得惨白,嘴唇发紫,王学文看了看四周,没人影,心里一横,弯腰就把人背起来,急急往屋里走。 屋里烧着炕火,暖气带着柴草的味道,他把人放在炕上,媳妇赶紧递来热水,手脚麻利地给她盖上被子,女兵的呼吸渐渐平稳下来,脸上泛起一丝血色。 就在王学文觉得她该是缓过劲的时候,她用力解开了厚厚的棉袄,炕边的人全愣住了,厚衣服里竟然紧紧裹着一个小小的婴儿。 孩子脸冻得通红眼睛紧闭,偶尔动一下手指,那一刻王学文心里像被什么撞了一下,这不仅是个落难的年轻人,还是一个带着孩子的母亲。 孩子被抱到火炉边,身上的衣服一层一层地解开,露出瘦弱的胳膊和小脚,冷得没有一点温度,女兵的手还在发抖,但目光却很坚定。 她说自己叫吴仲廉,是革命队伍里的干部,几年前和丈夫并肩作战,孩子出生不过百天,行军时,婴儿的哭声容易引来追兵,她实在没办法,只能想办法找人托付。 丈夫曾日三是个硬骨头,知道这条路险恶,但谁也不愿让孩子在风雪里夭折,几经打听得知王学文在乡里口碑好,才冒着风雪赶来。 王学文听得心里乱成一团,自己虽有几亩好地,但那年月也不富裕,再加上地主的身份敏感,收留红军的孩子万一传出去,很可能招惹麻烦。 可低头看看这个连眼都还没睁开的孩子,他叹了口气,家里人默默找出干净的襁褓,把孩子裹好,又端来热米汤,就这样孩子留在了王家,被取名叫王继曾。 接下来的日子并不好过,孩子吃奶是个难题,王家媳妇没奶水,只能四处找人帮忙喂,那时候粮食紧得很,乡里人自己娃都喂不饱,更别说帮别人家的孩子。 幸好偶尔有热心人愿意搭把手,孩子慢慢长了肉,为了不惹事,王学文对外只说是远房亲戚的孩子,来暂住一阵,村里人有时背后嘀咕,见孩子长得不像王家人,但也没人真追问。 几年后战争更紧张了,粮食、布料都要上缴,家里常常揭不开锅,一次有人告发王学文收留红军的孩子,他被抓走关进了牢里。 媳妇独自支撑,把孩子藏在夹墙后面,每天靠缝衣服、搓麻绳换来一点口粮,冬天手上冻疮裂开,血渗进针眼里也顾不上,孩子就这样一天天长大,学会自己找柴火,帮着看鸡鸭。 战火间吴仲廉的消息断断续续传来,有人说她牺牲了,有人说她被关进牢房,直到解放前夕,她才在同志的帮助下脱身。 等局势稍稳,她第一件事就是寻找自己的孩子,消息一路传到王学文耳里,他心里明白,这一天迟早会到来。 再见面是在一个阴天,院门口站着几个穿军装的人,带着一个中年女人,她的眼睛一下就锁定了那个正在院子里劈柴的少年,手里的柴刀掉在地上,呆呆地望着她。 她走过去抱住他,眼泪顺着脸往下流,少年愣在原地,不知道是该回抱,还是躲开,相处的几天里,少年显得拘谨,对这个突然出现的亲生母亲又陌生又好奇。 他舍不得养父母,那些年他们给了他一个家、饭吃、炕睡,吴仲廉也能看出他的犹豫,但她还是希望把他带走,让他有机会读书,见更广的天地。 王学文心里再不舍,也劝孩子跟着亲母走,外面的路比庄稼地宽得多,离开的那天,天刚蒙蒙亮,少年收拾好简单的包袱,里面塞着养母攒下的鸡蛋,还有一块油纸包着的干粮。 走到村口,他回过头重重磕了几个头,额头在冰冷的地面上发出沉闷的声响,养父站在远处,看着这一幕,抽着旱烟,眼眶红得厉害。 此后少年在新的生活中长大成人,成了地方干部,但每年清明,他都会回乡,在养父母的坟前放上一碗红糖水和那枚半旧的银元。 糖水是为了记住那些寒冬中的温暖,银元是为了记住那个雪夜里一场孤注一掷的托付,那些日子,既没有惊天动地的壮举,也没有豪言壮语,却在战火与风雪中,留住了一条小生命。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中红网——特稿:王学文夫妇抚养红军后代