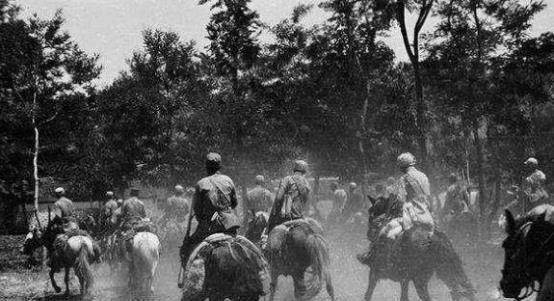

1946年,五百多名骄纵轻狂的骑匪,一路怪叫着冲向了内蒙自卫军11支队,支队女政委乌兰纵身上马率部反杀,一战击毙了三百多名骑匪! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1946年的热辽草原上,风声里夹着紧张的气息,冬末的天空低沉,积雪在晨光中泛着冷光,几百里的牧区,人们谈起最近出没的骑匪时,脸上的神色总是压抑又愤恨。 几股土匪合流成了一个庞大的队伍,人数超过五百人,马快刀利,首领自恃骄横,沿途烧杀抢掠。 消息传到内蒙自卫军第十一支队时,许多人心里一沉,因为这支部队刚成立不久,大多数士兵是刚从牧场、农田来的青年,缺乏实战经验,手里的武器参差不齐,有人甚至只有马刀。 支队的政委乌兰此时年仅二十四岁,蒙古族,生长在辽西的一个村落,她自小与马为伴,能在草原疾驰中稳坐鞍上,双枪齐发,九一八事变后,她随家人逃到北平,进入学校读书。 在那里接触到抗日的思想,并在少女时期加入秘密小组,参与破坏日军设施,1938年,她历经周折到达延安,进入抗大接受严格的军事训练,精通骑术与射击。 多年辗转,她最终被派回家乡,带领一支混合着农牧青年和旧部的队伍守卫热辽地区。 这一天清晨,驻地的哨兵在远处看到一片扬起的尘土,随之传来马蹄声和喊杀声,冰冷的空气中,马匹沉重的呼吸与匪徒的叫嚣交织。 匪群在阳光下如黑色的潮水涌来,数量之多令人心惊,许多新兵紧握着枪,掌心出汗,乌兰迅速调集队伍,眼神冷静,动作干脆。 她将一门土炮安置在左侧的小土坡,命人等敌人接近到五十步再发射;右侧树林里布置一支小队,专射敌马的前腿;其余兵力随她从正面迎击,直取敌首。 风卷着雪粒扑面而来,敌群距离越来越近,五十米的距离,乌兰猛地上马,双枪同时喷出火舌,几名冲在最前的匪徒应声坠地,马匹惊叫着四散,队伍瞬间出现缺口。 土炮在左翼轰然炸响,烟尘中传出马嘶与惨叫;树林伏兵的枪声此起彼伏,一匹匹受伤的战马倒在雪地上,匪群的推进被阻在狭窄的通道里。 乌兰策马冲入敌阵,马刀寒光一闪,直劈向骑在高头大马上的首领,鲜血洒在雪上,敌首坠马,周围的匪徒陷入混乱,阵型迅速崩解。 支队的骑兵借势追击,雪地上的马蹄声如雷,匪徒仓促逃窜,互相碰撞,有人被绊倒的战马压在身下,有人丢下武器徒步逃命。 战斗持续到日上三竿,才彻底平息,雪地上横陈着三百多具匪徒尸体,余者早已逃散,十一支队没有让敌人有机会重整旗鼓,这一战彻底震慑了草原上的匪患。 这场战斗不仅改变了当地的局势,也让新兵在短时间内完成了蜕变,曾经在战前心存畏惧的青年,亲眼看着敌人被击退,亲身感受在战场上并肩的力量。 乌兰的名字开始在牧区流传,她骑着青色战马、双枪并举的身影成了人们口中的象征,牧民们说,有她在,家园就能安宁。 战后她带领部队整顿内部秩序,对投诚的匪徒分清轻重处理,有的解除武装遣回原乡,有的吸收进队伍重新训练。 在她的要求下,士兵必须学会骑术、射击和野外生存,纪律严明,不许扰民,她常说要像对待战马一样对待战友,用信任和要求并存的方式让他们成长。 随着时间推移,十一支队成了热辽草原上最有战斗力的力量之一,行军时井然有序,作战时迅捷凶猛,乌兰也在随后的岁月里承担更多的责任,参与地方建设,推动民族教育,保护草原文化。 多年后她离开了军队,但草原上的人们依然记得那年冬天的雪地与马蹄声,记得那个年轻的女政委如何在绝境中带领队伍反杀五百骑匪,让三百多人的尸体警示着后来者。 乌兰的一生跨越了战火与建设的年代,她的经历不仅是一段战斗史,更是草原人性格的缩影——直率、坚韧、果敢。 那些在风雪中策马冲锋的瞬间,早已化作草原长久的记忆,在风声里,在马蹄声里,被一代代人传颂。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:辽宁学习平台——【红色人物】乌兰:青马双枪“红司令”