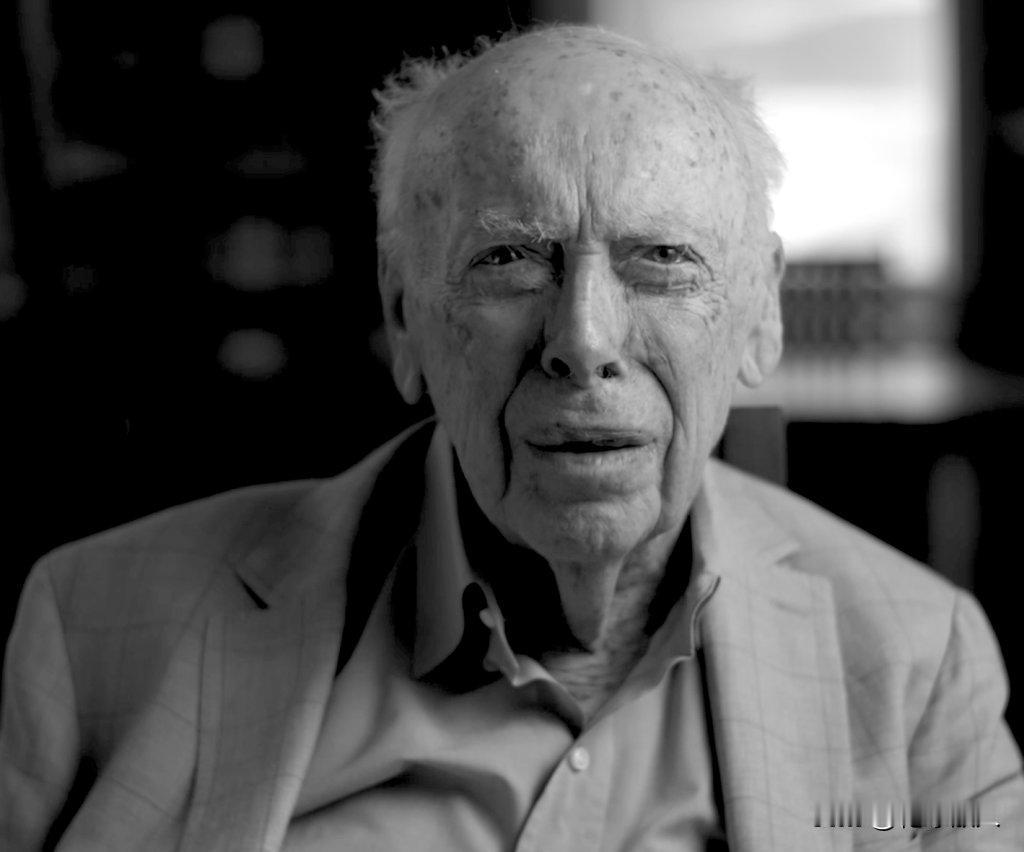

“DNA之父”詹姆斯·沃森在一次采访中,大胆宣称根据DNA结构分析,黑人被视为“未进化的种族”,并宣称其智力水平低下。这番言论在网络上激起了轩然大波,人们指责他在散布种族歧视。即使在遭到严厉谴责、甚至剥夺了最后的荣誉称号后,沃森依旧坚守自己的立场。那么,他的观点究竟是偏见,还是有其科学依据? “我们制定的所有社会政策都是基于一个前提,认为他们的智力和我们相同,但各项测试结果却显示并非如此。” 这句话像一颗炸弹,在2007年引爆了整个科学界。 而说出这句话的人,正是被誉为“DNA之父”的詹姆斯·沃森。 沃森这个名字几乎与DNA双螺旋结构画上了等号。 1953年,25岁的他和37岁的克里克一起发表了一篇论文,揭示了人类遗传学的一个重大秘密:DNA的结构是双螺旋的。 这一发现,犹如平地一声惊雷,彻底改变了生物学的研究进程,也让沃森的名字永远地刻在了科学史的丰碑上。 1962年,沃森、克里克和威尔金斯一起获得了诺贝尔生理学或医学奖,那时沃森才34岁。 在获得诺贝尔奖后,沃森继续在科学的道路上披荆斩棘。 他带领冷泉港实验室,把它变成了世界顶级的分子生物学研究机构,并大力推动了人类基因组计划。 在世人的眼中,他是一位科学巨匠,一位为人类解开生命奥秘的先驱。 然而,这位科学大师在2007年的一次采访中,说了一些让人吃惊的种族言论。 他声称黑人的智力水平天生就低于白人,并建议政府应该采取措施限制黑人生育。 此言一出,立刻激起了轩然大波。 黑人团体对他进行了强烈的谴责,科学界也对他进行了猛烈的抨击。 沃森因为压力太大,不得不辞去了冷泉港实验室的管理职位,并且公开道了歉。 但事情并没有就此结束。 2019年,已经90岁高龄的沃森在一部纪录片中,再次重申了自己当年的观点,并坚称自己的说法有科学依据。 这一次,冷泉港实验室彻底与他划清了界限,撤销了他的所有头衔和荣誉。 曾经站在科学巅峰的沃森,最终跌落神坛,晚节不保。 沃森的话让人们对科学伦理和社会责任有了更深的思考。 科学研究的目标是发现真相,提升人类的生活。 但如果科学家在追求真理的过程中,忽视了基本的伦理道德,甚至利用科学之名去传播歧视和偏见,那么科学研究就可能成为一把双刃剑,给人类社会带来灾难。 沃森的事件,也给所有科学家敲响了警钟。 科学家在从事科学研究的同时,也应该承担起相应的社会责任。 他们应该用科学精神去引导社会,用科学知识去服务人类,而不是利用科学去制造分裂,传播仇恨。 科学没有国界,但科学家都有自己的国家。 沃森在遭到美国科学界排挤后,将目光投向了中国。 他积极推动冷泉港实验室在苏州建立了亚洲分部,并参与筹建了位于深圳的沃森生命科学中心。 他希望能在中国继续发展自己的科学事业,为中国的生命科学研究出一份力。 不过,沃森在中国的发展也遇到了一些挑战。 他所期望的癌症研究方向,与深圳方面所侧重的精准医疗有所偏差。 而他在筹建沃森生命科学中心的过程中,也遇到了资金和管理方面的难题。 2018年,沃森在采访中表示,他不太看好那个中心的未来。 那年10月,沃森在美国出了车祸,头部受了伤,之后就很少出现在公众面前了。 这位曾经站在科学之巅的巨匠,最终在争议和遗憾中,走完了自己传奇的一生。 沃森的科学生涯充满了辉煌与争议。 他发现了DNA双螺旋结构,为人类解开了生命奥秘,也发表了种族歧视的言论,让自己陷入了万劫不复的深渊。 而这也说明,科学研究,不仅需要严谨的逻辑和精密的实验,更需要一颗敬畏生命、尊重真理的心。 只有这样,科学才能真正地造福人类,而不是成为制造灾难的工具。 参考资料:澎湃新闻-《DNA之父沃森因种族歧视遭美国学术界放逐:固执己见十多年》