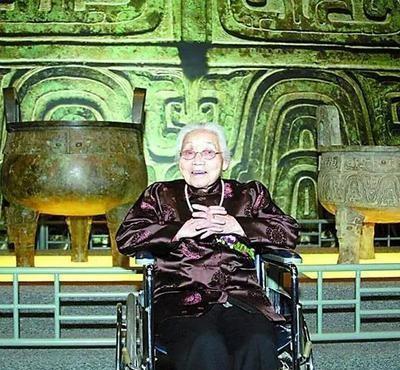

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇潘达于,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”潘达于重重地点点头。 在1925年的苏州,一段不同寻常的故事在豪门潘家上演。潘祖年,这个家族的长者,在生命的尾声处做出了一个重要决定。他的选择不仅影响了他的家人,也留下了一段历史的佳话。本文将围绕这一事件,详细叙述背景、经过以及最终的结局,并在结尾处对整个故事进行主题升华和观点输出。 在介绍正文之前,我们首先需要了解1925年的中国社会背景以及苏州潘家的历史。1925年,中国正处于民国时期,社会动荡不安,各种思想文化碰撞交织,同时也是中国近代化进程中一个重要的转折点。苏州,作为中国东部的一个重要城市,既保留着古老的文化遗产,也面临着新时代的挑战。 潘家是苏州的一个老字号豪门,家族历史悠久,世代相传。在潘祖年的祖父一代,潘家开始涉足文物收藏,尤其钟爱于青铜器。这种热情被传承下来,成为了潘家的一个重要特色。到了潘祖年这一代,家族的文物收藏已经相当丰富,尤其是拥有的三件西周青铜器——西周大盂鼎、毛公鼎和西周大克鼎,更是被誉为国宝。 然而,随着时代的变迁和家族成员的减少,潘祖年成为了潘家的最后一位守护者。他深知,这些珍贵的文物不仅仅是家族的荣耀,更是中华文明的重要遗产。因此,他始终怀有一股使命感,希望能够将这份重担传承下去。 1925年,潘祖年病重,他知道自己的日子不多了。在这个关键时刻,他做出了一个决定:将家族最珍贵的文物——西周大克鼎的守护任务,托付给他的孙媳妇潘达于。 潘达于,一个20岁的年轻女子,早早地就守寡了。在那个时代,守寡是一种极大的不幸,但潘达于却表现出了难以置信的坚韧和勇敢。当潘祖年把这个重担交给她时,她没有退缩,而是坚定地接受了这个使命。这一刻,两人之间进行了一场重要的对话。潘祖年虽然身体虚弱,但语气坚定:“达于,你已经守寡两年,真是苦了你了。但我死后,你也一定不要改嫁。我有要事相托。”潘达于重重地点点头,表示理解和接受。 这段对话不仅是对未来的一个承诺,也是对过去的一种尊重。潘达于从此肩负起了守护家族珍宝的责任,她的生活从此与这些文物紧紧相连。 在随后的年月里,潘达于果然履行了自己的承诺。面对各种诱惑和困难,她始终坚守着自己的岗位。1937年,日军攻占苏州时,潘宅遭到了洗劫。但是,由于潘达于的巧妙隐藏,珍贵的文物并没有落入侵略者之手。 新中国成立后,潘达于将这些珍贵的文物捐献给了国家,她的这一行为得到了广泛的赞誉。但当文化部想要给予她巨额奖金时,她却婉拒了,表示自己所做的一切都是出于对国家和民族文化的热爱。 潘达于的故事,不仅是一个关于守护家族遗产的故事,更是一个关于爱国主义和无私奉献精神的故事。她的行为展示了一个普通人如何在动荡的时代中坚守本心,保护文化遗产。通过她的故事,我们看到了中国文化的连续性和不朽,也看到了中国人民对于文化遗产的深厚情感。 在今天,潘达于的精神仍然具有重要的意义。它提醒我们,每一个人都有能力对文化遗产作出贡献,每一个小小的努力都是对人类文明的守护。在现代社会,这种精神更是一种珍贵的财富,值得我们去学习和传承。 潘达于的故事,是一个关于勇气、坚韧和爱的故事。它跨越了时间的界限,让我们看到了在复杂多变的世界中,一个人的选择和行动如何能够影响历史的进程。这种舍小家为大家的胸襟,是我们每一个人都应该学习的。