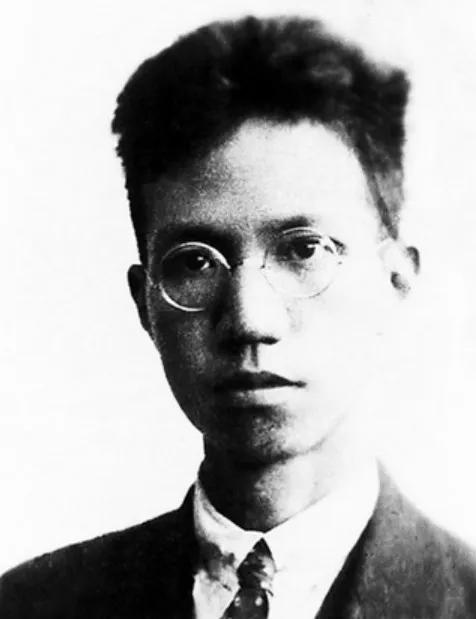

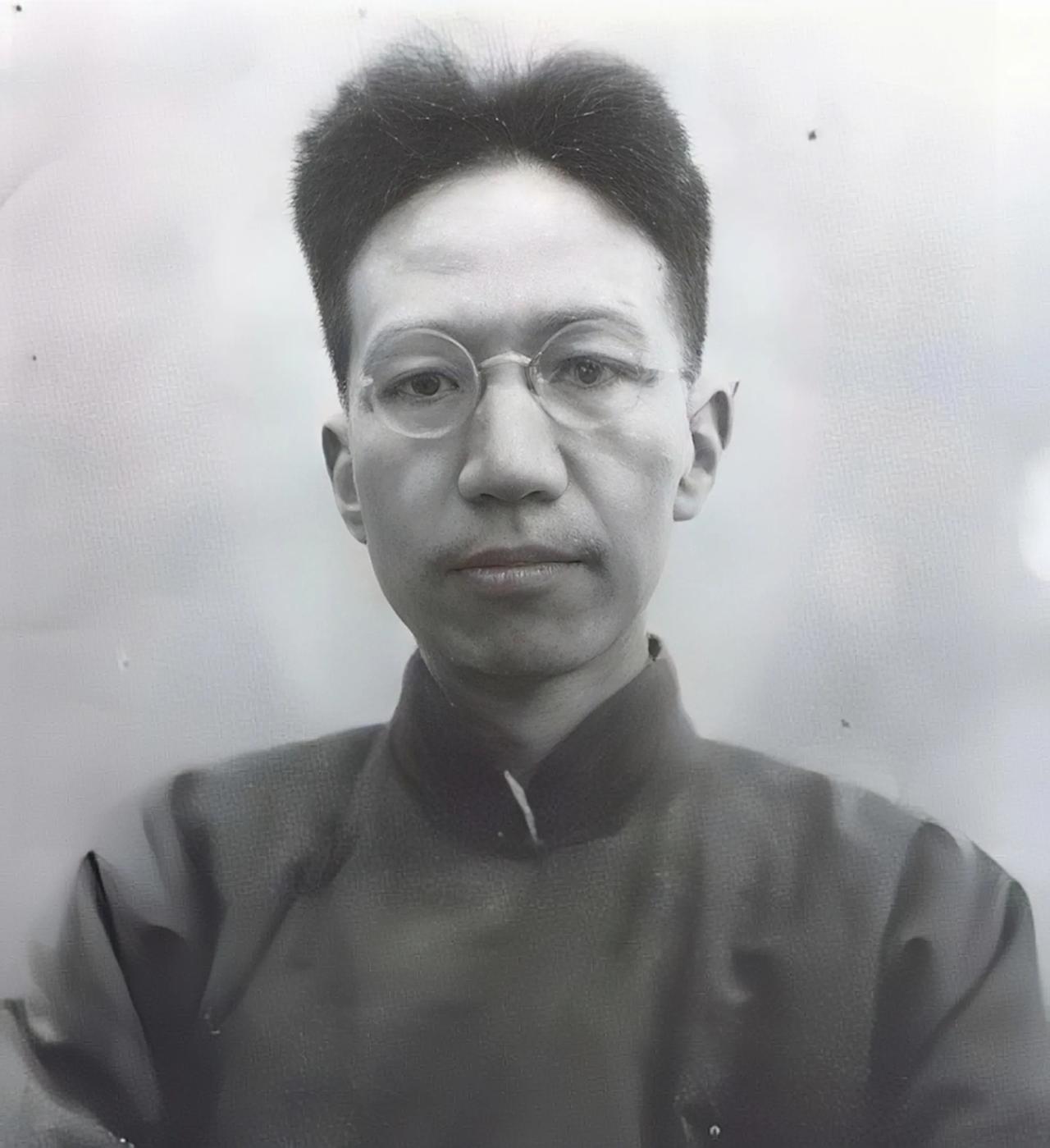

他与梁启超、王国维、赵元任并称清华国学院四大导师,被誉为“教授中的教授”; 他学贯中西,熟练掌握近20种语言,文理艺样样精通,就读多所世界一流名校,却无一纸文凭; 他有着超出常人的“最强大脑”,能够精准地告诉学生,你的问题可以在哪一本书中的哪一页找到详实的解释; 他早年意气风发,晚景凄凉无比,遭到迫害,含恨而死,死后多年无法入土为安。 他就是三百年来难遇的国学大师——陈寅恪。 有人曾问过他,您叫陈寅恪(ke)还是陈寅恪(que)?他说,这个字读音为恪(ke),从小旁人常读恪(que),约定俗成叫恪了,怎么叫都没关系,也没必要去纠正别人。 1890年,陈寅恪生于湖南长沙的官宦之家,13岁便被父亲陈三立送到日本留学,接触到了西方文化;20岁远渡重洋来到德国开始了游学生涯。16年间,他先后就读于柏林大学、苏黎世大学、巴黎大学、哈佛大学等等世界顶尖学府,身患眼疾依然不能阻挡他求学热情,熟练掌握了梵文、希伯来文等近20种语言,最后也没有一纸文凭。 1925年,清华大学成立国学院,聘请了当时三位最有名望的学者,王国维、梁启超与赵元任共同担任导师。第四人选,迟迟未定,梁启超推荐了陈寅恪。校长曹云祥认为陈寅恪一无大部头著作,二无博士学位,没有担任国学院导师的资格。 梁启超急了:“我梁启超虽然著作等身,加起来不足陈先生三百字有价值。这样的人如果不请回来,迟早会被外国大学请去的!” 1926年,陈寅恪被聘为清华大学国学院导师。可是让他教授哪一门课程,令清华大学十分头疼,因为他样样精通。纠结之下,最终学校决定让他一个人同时兼任古典文学、历史、天文学、数学、语言学等6门学科的教学工作,这在清华校园,乃至整个教育史上都是一个传奇。 他的课,从来都是座无虚席,人满为患,不仅有本专业和其他专业的学生,前来“蹭课”的还有各个学院的著名教授,朱自清、冯友兰等享誉文坛的大家都曾“堂而皇之”的坐在课桌前,掏出小本本认真听他讲课。 1937年,日本侵略者的炮火打破了清华园的宁静,陈寅恪携妻儿一路流亡来到昆明,在西南联大重新站上了三尺讲台。彼时,他珍藏的无数典籍和教案已被敌人毁坏殆尽。 即便战争让他一贫如洗,他依旧凭借着无与伦比的记忆力,在简陋的茅草屋里写下不朽著作《唐代政治史述论稿》和《隋唐制度渊源略论稿》两篇巨著,展示了什么才是真正的“大师风范”。 日本侵略者多次开出优厚待遇请他出任大学校长,他说:“思想不自由,毋宁死而”,以死相逼,“逃亡出走”,才躲过日军的重压。 中国有句古话:老子英雄,儿好汉。陈寅恪的父亲陈三立先生,为了表明抗日决心,而选择绝食自尽,铮铮硬骨便是陈家人的血脉传承。 作为现代学者,陈寅恪最看重学术独立和思想自由。他说:“没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。学说有无错误,这是可以商量的,个人之间的争吵,不必芥蒂。我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。我对胡适也骂过。但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的。” 1949年风云变幻,胡适远赴美国,傅斯年前往台湾,陈寅恪不顾两位好友苦劝,毅然选择留在祖国大陆,完成他未竟的事业。他说:““我留下来,就是要把文化的根留在这里。” 陈寅恪因为视网膜脱落,导致双目失明,病魔缠身,一度脾气暴躁,在妻子的开导和陪伴下,重新投入了学术研究中,其中艰难绝非一两句话可以说情。 从1953年到1963年,陈寅恪口述,妻子执笔,引书数十种,耗时10年,终于完成了80万字的《柳如是别传》,这也是陈寅恪一生中最为大部头的著作,有人质疑他竟然为妓女立传,而在他的心目中,柳如是是一个敢于追求自由独立的女性。 十年浩劫来临,望族出身海外留洋的陈寅恪被当作批斗对象,羸弱如他,依旧没能躲过。每天,他被绑在平板车上,在大街上接受目光的羞辱和棍棒的毒打。为了保护病中的陈寅恪,妻子唐筼总是会挡在他的前面,任利器打在自己身上,声嘶力竭:“你们怎么可以这样!?他只是个半身不遂的瞎子,要打就打我吧!” 1969年10月7日,陈寅恪先生含恨离世,享年79岁。45天之后,悲愤难抑的妻子唐筼也追随他一起前往了天堂。无人敢想,三百年来仅此一人的陈寅恪竟落得如此下场。 直到2003年,在经历了34年的风风雨雨之后,陈寅恪和夫人唐筼才终于被允许入土为安。 先生已故去半个多世纪,是他的治学主张、高洁灵魂与铮铮风骨依然被赞颂和传扬。 陈寅恪磊落一生,不谄媚、不屈从、不慕富贵,一心只想将中华民族的文化根脉传承下去,以300年来仅此一人的渊博才学,为世人留下一座屹立不倒的精神丰碑。 1927年,王国维于颐和园投湖自尽,陈寅恪为好友写下“惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”的纪念碑铭,这何尝不是他自己的一生写照? 陈寅恪先生,永生永光!