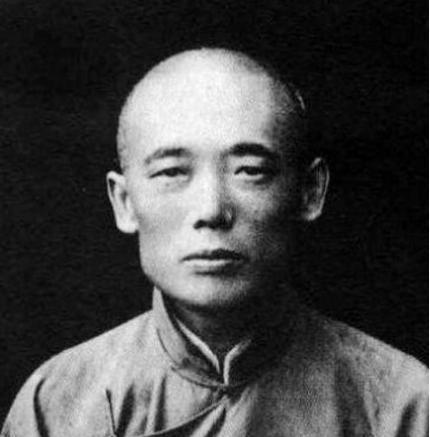

1896年,慈禧的近侍寇连材,被押到菜市口行刑。只见他整好衣冠,坦然朝皇宫拜了9拜,又向远方的父母叩了3个头,感慨道:“如此足千古了!” 1896年,中国正处于历史的转折点。这一年,寇连材,一个出身于直隶昌平州南七家庄的平民,走上了他一生中最关键的舞台:菜市口的行刑场。在此之前,寇连材的人生轨迹与中国那个时代的变革息息相关。 寇连材,原名寇成元,生于1868年,家庭条件小康,家中土地颇多。父亲寇士通是个有学问、有远见的人,鼓励他好学并关注时事。然而,命运如同乱流,1891年,因为与地主赵灿的纠纷,寇士通被诬陷为“通匪”,家族由此败落。赵家夺走了他们的土地,父亲含冤而终,家中重担落于寇连材肩上。 面对家庭的困境,寇连材选择了一条极端而勇敢的道路:“净身入宫”。这一决定,不仅是对个人命运的转变,更是他与命运抗争的开始。经过苦难和努力,他最终进入了皇宫,成为了一名太监,并因为聪明能干,得到了慈禧太后的赏识,被派去监视光绪帝。 在宫中的日子,寇连材的心思复杂而深沉。一方面,他忠诚地服侍着慈禧太后,另一方面,他内心深处对这个国家的命运充满了担忧。当1895年中日甲午战争爆发,中国战败,签订了割地赔款的《马关条约》时,寇连材的心如刀割。他看到了国家的脆弱,感受到了社会的动荡。康有为、梁启超、谭嗣同等变革者的呼声,也在他心中激起了波澜。 寇连材决定不再沉默。他利用自己在宫中的地位,开始向上层提出建议,尽管这样做极具风险。他深知,一言不慎,可能就是身败名裂,甚至性命难保。但这并未阻止他。他向慈禧太后提出了自己对国家大事的看法,并且直言不讳地指出了清政府的不足。这种大胆而直接的行为,在宫中是极其罕见的。 然而,真理往往伴随着残酷。寇连材的直言不讳触犯了慈禧太后。在清朝的律法中,宦官不得议论国事,寇连材的行为正中了这一禁忌。慈禧太后,尽管欣赏他的勇气和忠诚,却不得不下令将他问斩。在行刑的前夕,寇连材写下了十条谏言,寄希望能唤醒慈禧太后对国家的关怀。 行刑之日,寇连材在菜市口整理好衣冠,坦然地朝皇宫拜了九拜,再向远方的父母叩了三个头。他的最后一句话:“如此足千古了!”表达了他对国家、对亲人,以及对自己命运的深深感慨。 寇连材的故事,是一首悲壮的诗。他不仅仅是一个宦官,更是一个对国家深怀忧虑的英雄。他的生命轨迹,虽然短暂而悲惨,却以一个普通人的方式展示了非凡的勇气和责任感。在那个风云变幻的时代,他选择了一条不同寻常的道路,为了心中的信念和对国家的爱,毅然决然地走上了自我牺牲的路。 寇连材的故事,也是对那个时代的深刻反思。他的一生,是对清朝末年政治腐败和社会动荡的直观写照。他的选择和牺牲,提醒我们,在国家危难之际,每一个人的行动和选择都至关重要。 最后,寇连材的话“如此足千古了!”不仅是对自己命运的概括,也是对那个时代的深刻注解。他的一生和牺牲,成为了历史长河中一个难以磨灭的印记,提醒着后人在面对国家和民族的危机时,应有怎样的勇气和担当。

谈谈

听说是爱国好太监